Intervención inicial de J. Sempere, traducida del catalán, en el debate con Andreu Mas-Colell, que fue consejero de Economía de la Generalitat con el gobierno de Artur Mas, bajo el título «La transició energètica. Creixement o decreixement», celebrado el 22 de noviembre de 2021 en el Colegio de Ingenieros de Barcelona.

En un par de siglos una parte de la humanidad se ha librado de una pobreza milenaria en un marco de crecimiento económico, tal como entendemos habitualmente este concepto. La esperanza de vida ha pasado de los 30 a los 70 años o más. La dieta ha mejorado. Mucha gente ha accedido a infinidad de artefactos y tecnologías que facilitan y enriquecen la vida, desde el control de la electricidad, con todas sus aplicaciones, hasta el automóvil, el teléfono, el avión, internet, progresos biomédicos, etc. La vida humana se ha transformado y se ha dotado de capacidades nunca vistas.

De entrada, pues, quiero dejar claro que no tengo ningún prejuicio contra el crecimiento económico en sí mismo. Y aprovecho para señalar que los términos del debate no son probablemente los mejores si lo centramos en la contraposición abstracta entre crecimiento y decrecimiento, conceptos poco claros. No es lo mismo crecimiento de la cantidad de libros publicados que crecimiento del narcotráfico, de modo que hay que preguntar primero: crecimiento ¿de qué?

En ese balance de dos siglos hay que decir también que las mejoras conseguidas se han repartido de maneras muy desiguales, dentro de los países y entre países, y no sólo no se han eliminado las guerras, sino que se han vuelto más destructivas. Las desigualdades han crecido y la pobreza, al menos en valores absolutos, no se ha reducido. Este proceso nos ha llevado a una situación ecológica insostenible, con daños inquietantes. ¿Cuáles son esos daños? El cambio climático es el más visible. Pero además del cambio climático hemos sobreexplotado la biosfera con sobrepesca, deforestación excesiva, degradación masiva de suelos fértiles, contaminación de aguas, suelos y atmósfera, etc. Esto no lo digo yo, lo dicen los mejores estudios científicos disponibles.

Esta manera de hacer y de vivir pone en peligro muchos ecosistemas y la propia vida humana, cuando menos la vida humana civilizada. Detrás de esos peligros hay un fenómeno demográfico crucial: la población humana desde mediados del siglo XVIII hasta hoy se ha multiplicado por 10, pasando de unos 800 a casi 8.000 millones. Sólo este dato lo complica todo. Hay que alimentar 10 veces más bocas, y las innovaciones asociadas a nuevas formas de consumo, cuando se ponen al alcance de mucha gente, tienen unos impactos sobre el medio natural que se multiplican no por 10 sino por un factor muy superior.

El impacto resultante se puede evaluar con procedimientos como los que utiliza la Global Footprint Network, una red de científicos de más de un centenar de países dedicada al seguimiento de la huella ecológica, que permite apreciar si nos aproximamos al límite de la Tierra y también las diferencias de impacto entre pobres y ricos. Estamos explotando la naturaleza 1,7 veces más deprisa de lo que se puede regenerar su biocapacidad; es decir, nos haría falta no 1 sino 1,7 planetas para vivir como vivimos sin irlo degradando.

El impacto resultante se puede evaluar con procedimientos como los que utiliza la Global Footprint Network, una red de científicos de más de un centenar de países dedicada al seguimiento de la huella ecológica, que permite apreciar si nos aproximamos al límite de la Tierra y también las diferencias de impacto entre pobres y ricos. Estamos explotando la naturaleza 1,7 veces más deprisa de lo que se puede regenerar su biocapacidad; es decir, nos haría falta no 1 sino 1,7 planetas para vivir como vivimos sin irlo degradando.

En otras palabras, estamos poniendo en grave peligro los recursos para alimentar y hacer vivir a una humanidad que no cesa de crecer y que puede llegar a los 9.000 o 10.000 millones de personas hacia finales de este siglo. Estamos dejando en herencia a las generaciones de nuestros hijos y nietos un entorno críticamente degradado, como documentan miles de estudios y libros científicos.

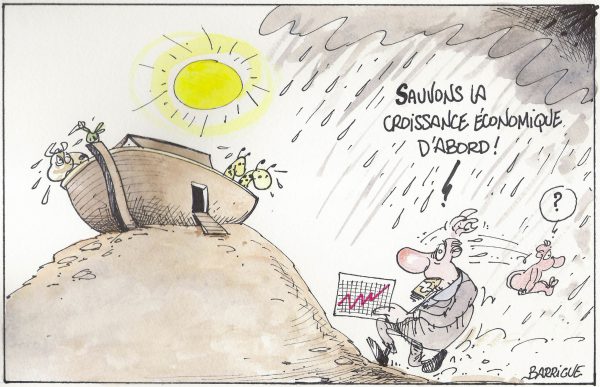

En un contexto así, defender el crecimiento económico como un objetivo deseable me parece del todo inoportuno. El momento histórico que vivimos obliga a reconsiderar qué hemos estado haciendo y examinar cómo podemos rectificar el curso de la economía para evitar los peores pronósticos que anuncian los científicos. Este es el gran objetivo del momento presente.

Hay un consenso bastante general en un punto: la necesidad y urgencia de una transición energética a las renovables. Los combustibles fósiles serán más difíciles de obtener; el coste energético creciente de obtenerlos hará que, para usos prácticos, se agoten en pocos decenios, y quemarlos es la causa primera y fundamental del calentamiento global y del consiguiente cambio climático, con todos los desastres anunciados que no hace falta repetir aquí. Pero hay que disipar también una ilusión.

Mucha gente cree que con un modelo energético 100% renovable todo el mecanismo social podrá seguir como hasta ahora, incluyendo el crecimiento económico indefinido. Se trataría simplemente de una mutación técnica, una de tantas ocurridas a lo largo de la historia. Pero esta tesis ignora algo esencial. La energía del Sol y del viento no se agotará. Pero su captación para usos humanos tiene dos factores limitantes: espacio y materiales. El espacio requerido para la captación eólica o fotovoltaica no es el principal problema. El problema más serio son los materiales.

Este problema se comprende mejor comparando los aparatos de hoy con los del pasado. Antes las norias y los molinos de agua o de viento se fabricaban con un material abundante y renovable: la madera (y algunos materiales de construcción corrientes). Los aerogeneradores y los captadores fotovoltaicos, en cambio, se fabrican con acero, aluminio, sílice, cobre, plata y algunos metales poco abundantes, como el telurio para la fotovoltaica y el disprosio para imantar ciertos componentes de las turbinas eólicas. Se ha calculado que estos dispositivos renovables requieren del orden de 25 veces más materiales, calculados en peso, que las centrales de gas fósil para obtener la misma cantidad de electricidad.

Multiplicar por 25 los requerimientos de materiales implica mucha más minería y mucha más industria metalúrgica, lo cual supone mucha más energía. Recordemos que hoy, por suerte, la extracción no la efectúan esclavos con pico y pala, sino grandes máquinas excavadoras movidas por derivados del petróleo. Y la dificultad aumenta si tenemos en cuenta el uso de metales poco abundantes, cruciales aunque se utilicen en cantidades pequeñas, y necesarios para hacer funcionar unos aparatos muy sofisticados que cada vez se producen y se usan en cantidades mayores.

Esto vale para las renovables, pero también para la electrónica, en momentos en que la digitalización halla más y más aplicaciones. Esos metales críticos, poco abundantes, se usan en aleaciones de las que es imposible, o muy difícil, recuperarlos para usarlos de nuevo. Ni recuperación ni reciclaje –que, no lo olvidemos, tienen también un coste energético— llegan, ni de lejos, al nivel requerido.

Esto vale para las renovables, pero también para la electrónica, en momentos en que la digitalización halla más y más aplicaciones. Esos metales críticos, poco abundantes, se usan en aleaciones de las que es imposible, o muy difícil, recuperarlos para usarlos de nuevo. Ni recuperación ni reciclaje –que, no lo olvidemos, tienen también un coste energético— llegan, ni de lejos, al nivel requerido.

En otras palabras, sin quemar combustibles fósiles no es tan fácil conseguir la cantidad inmensa de energía que hoy utiliza la civilización industrial. No tenemos ninguna garantía de poder mantener con renovables la provisión actual de energía. Mover con hidrógeno verde un portacontenedores de 8.000 toneladas durante un año requeriría un parque fotovoltaico de unas 250 hectáreas.

Y para mover los 70 millones de pasajeros previstos para los vuelos de la tercera pista del Prat [por los partidarios de ampliar el aeropuerto de Barcelona], aplicando la media mundial de kWh por pasajero y kilómetro [que se usa para este tipo de cálculos], se necesitaría una superficie de por lo menos 24.000 hectáreas, dos veces y media la superficie del municipio barcelonés [aunque otros cálculos dan 40.000 hectáreas]. Esto da una idea aproximada de lo inverosímil de dicha aventura. Ni siquiera tenemos aún sistemas operativos de almacenamiento de la energía de fuentes renovables, sobre todo de la electricidad.

¿Cómo mantendríamos nuestro actual tren de vida con menos energía y materiales? Sólo podemos estar razonablemente seguros –si hacemos las cosas bien— de poder obtener la energía suficiente para un nivel de vida digno, pero, eso sí, más modesto en cuanto al uso de recursos que el actual, y a condición de no hacer crecer los impactos de la actividad económica, sino al contrario, de hacerlos decrecer de forma selectiva.

Los países y poblaciones más pobres del planeta sí que tendrán que crecer en bastantes sentidos: recordemos q ue la translimitación se debe a los países de renta superior. Nuestro gran problema hoy en las sociedades ricas consiste no en continuar creciendo económicamente, sino en cómo conseguir en el plazo de cuatro o cinco decenios un sistema energético substitutivo del fosilista-nuclear, y reorganizar la sociedad con un consumo más frugal que haga posible que todo el mundo pueda comer y satisfacer sus necesidades básicas. No hace falta decir que la frugalidad sería más aceptable si desapareciesen las escandalosas desigualdades actuales. La sostenibilidad ecológica es más fácil con más igualdad social.

ue la translimitación se debe a los países de renta superior. Nuestro gran problema hoy en las sociedades ricas consiste no en continuar creciendo económicamente, sino en cómo conseguir en el plazo de cuatro o cinco decenios un sistema energético substitutivo del fosilista-nuclear, y reorganizar la sociedad con un consumo más frugal que haga posible que todo el mundo pueda comer y satisfacer sus necesidades básicas. No hace falta decir que la frugalidad sería más aceptable si desapareciesen las escandalosas desigualdades actuales. La sostenibilidad ecológica es más fácil con más igualdad social.

Esta frugalidad no equivale a renunciar a mejorar nuestra salud, educación y capacidades, o a ser felices, sino tan solo a reducir de forma significativa el excesivo uso de recursos que ha tenido lugar sobre todo durante los últimos decenios.

El problema es inmenso. Serán necesarias reestructuraciones sociales y económicas de una magnitud colosal. Un crecimiento general de la economía, aparte de ser inviable, no aporta soluciones reales. Las tareas son otras.

La primera, garantizar un modelo agroalimentario para todo el mundo que no dependa masivamente del petróleo, la química y el transporte a distancia. La segunda tarea, producir en proximidad, o, como se dice, «relocalizar»; no olvidemos que el transporte se come casi la mitad de toda la energía exosomática usada por los humanos en el mundo, y el 95% del transporte mundial consume derivados del petróleo. La tercera prioridad, fabricar artículos que duren más, reutilizar, reparar, los aparatos averiados, y reciclar, que son maneras de obtener bienes y servicios con cantidades mucho menores de recursos.

Los ejemplos se podrían multiplicar. Pero lo esencial que quiero destacar son dos objetivos: (1) reducir el impacto ecológico global hasta un nivel sostenible, realmente sostenible —no con malabarismos en las cifras al estilo del greenwashing de empresas y gobiernos— y estabilizarlo por debajo de ese umbral, y (2) organizar una economía estacionaria o de crecimiento cero para evitar el retorno a un impacto ecológico insostenible, aplicando un decrecimiento selectivo en los sectores prescindibles, sobre todo en los países ricos. Tenemos que iniciar una era postcrecimiento.

Los ejemplos se podrían multiplicar. Pero lo esencial que quiero destacar son dos objetivos: (1) reducir el impacto ecológico global hasta un nivel sostenible, realmente sostenible —no con malabarismos en las cifras al estilo del greenwashing de empresas y gobiernos— y estabilizarlo por debajo de ese umbral, y (2) organizar una economía estacionaria o de crecimiento cero para evitar el retorno a un impacto ecológico insostenible, aplicando un decrecimiento selectivo en los sectores prescindibles, sobre todo en los países ricos. Tenemos que iniciar una era postcrecimiento.

Lo que me parece indiscutible es que el objetivo del crecimiento económico como modelo, además de inviable, es antagónico con el tipo de reestructuraciones económicas que hoy son necesarias para superar una crisis de recursos que se acerca a una velocidad vertiginosa, o que ya tenemos aquí, tal como nos avisan todas las comunidades de científicos que estudian las realidades biofísicas del planeta como sistema complejo.

La gravedad de la crisis por desgracia todavía no es percibida ni por científicos de alto nivel pero anclados en miradas unidisciplinares, ni por la mayoría de personas, incluyendo las que tienen capacidad y poder para tomar las grandes decisiones (o que muchas veces no quieren percibirla). Lo que hace falta es reducir la huella ecológica —lo cual significa reducir la magnitud de los impactos de las actividades económicas— en vez de hacerla crecer.

Los comentarios están cerrados.