La economía global se encuentra en un estado de cambio constante. Antes de las últimas elecciones estadounidenses, ya se veía afectada por shocks geopolíticos y la perspectiva de innovaciones tecnológicas transformadoras. Ahora, también tiene que soportar una volatilidad política inusualmente alta.

El sistema de comercio global se desarrolló como parte de la estructura económica multilateral que Estados Unidos lideró en su construcción, desde la segunda guerra mundial hasta principios de este siglo, Junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Washington estableció primero el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), con un conjunto de normas.

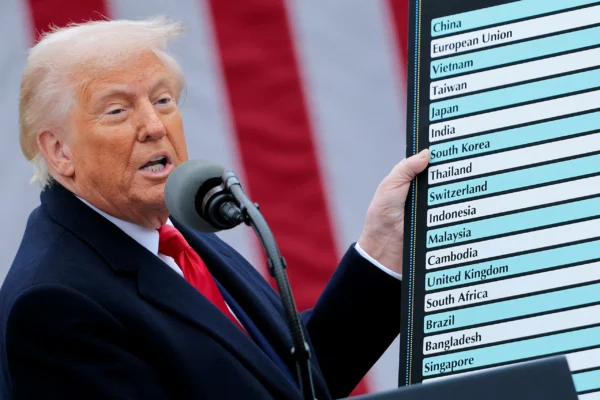

Entre ellas, el trato de Nación Más Favorecida (que exige que los miembros de la OMC se traten por igual, excepto cuando hayan negociado acuerdos de libre comercio), y creó un proceso mediante el cual los países negociaban compromisos de apertura de mercados, que se están desechando a medida que EU amenaza o impone aranceles que van del 10% al 50% a docenas de países.

El acuerdo de la Ronda de Uruguay de 1994, que estableció la OMC, introdujo una serie de nuevas disciplinas comerciales y un procedimiento vinculante de solución de diferencias, lo que marcó un gran avance en el fortalecimiento del sistema multilateral basado en normas. En su fundación, la OMC contaba con 76 países miembros; hoy, con más de 160, que representan el 98% del comercio mundial.

Las normas mejorarían la estabilidad, promoverían la apertura y la integración, y facilitarían la resolución pacífica de disputas económicas, en beneficio económico y estratégico de Estados Unidos. Pero incluso antes de que este sistema estuviera plenamente implantado, surgió oposición ya a principios de la década de 1990 con el intenso debate sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ya la primera reunión ministerial de la OMC celebrada en Seattle en 1999, fue recibida con protestas masivas.

El presidente estadounidense Donald Trump parece satisfecho: el sistema de comercio global tal como lo conocíamos, está muerto. La Organización Mundial del Comercio ha dejado de funcionar, al no negociar, supervisar ni hacer cumplir los compromisos de sus miembros. Para los analistas, si Estados Unidos continúa su rumbo actual, cabalgando el unilateralismo, el transacionalismo y el mercantilismo, las consecuencias serán nefastas, sobre todo si China continúa su propio camino.

El riesgo es que si EU y China actúan según sus propias reglas, otros países harán lo mismo cada vez más, lo que generará una creciente incertidumbre, lastrará la productividad y reducirá el crecimiento general. Si el poder fuera la única limitación real, si las dos mayores economías del mundo operan al margen del sistema basado en reglas, el futuro no sólo será incierto sino también negro para el mundo.

En este marco es relevante la reciente declaración del Secretario General de la Cámara Internacional de Comercio (CCI), el australiano John W.H. Denton. El representante empresarial ha sido elogiado por el Banco Mundial y por numerosos organismos multilaterales, entre ellos la ONU y APEC, al ser considerado “un líder empresarial global, asesor internacional en políticas y experto legal en comercio e inversión internacionales”.

La CCI representa formalmente a 45 millones de empresas en 171 países; sin embargo, en la actual crisis del sistema corporativo de comercio mundial se evidencia el fracaso, tanto del organismo como de su líder, en la defensa de los intereses de sus agremiados, ya que en pocos meses han estallado las reglas del comercio internacional de la Organización Mundial de Comercio (OMC), de numerosos tratados comerciales y del propio derecho internacional.

La OMC, en su Informe de Perspectivas y Estadísticas del Comercio Mundial de abril, advierte que “Se espera que los recientes cambios arancelarios tengan un impacto negativo general en las perspectivas del comercio mundial, en comparación con el pronóstico de abril.

Señala que esto se debe a una combinación de factores. Por un lado, la tregua entre Estados Unidos y China y las exenciones para vehículos de motor contribuyen positivamente; mientras que por otro, se prevé que los aranceles ‘recíprocos’ más elevados, introducidos el 7 de agosto, afecten cada vez más las importaciones en Estados Unidos y reduzcan las exportaciones de sus socios comerciales en el segundo semestre de 2025 y en 2026.

El Secretario General de la Cámara Internacional de Comercio (CCI), el empresario australiano John W.H. Denton quiso poner paños fríos a la situación al afirmar que «no estamos en una guerra comercial declarada». Denton inisitió en la necesidad “de mantener cierta perspectiva sobre el entorno general del comercio global” y señaló que no se puede negar que estamos ante una guerra arancelaria mundial de facto, acelerada por el gobierno de Estados Unidos -que muchos países también perciben como grave- y reflejan la falta de objetividad, la subordinación política y la disfuncionalidad de la institución que representa.

Tras las medidas anunciadas por Estados Unidos, es evidente la orfandad en que ha quedado la OMC, esa vieja representación corporativa, reducida a plegarse al curso de los acontecimientos que han minado el “orden basado en reglas” que antes alababan.

Muchos economistas latinoamericanos han denunciado durante más de tres décadas que el sistema denominado “libre comercio” ha sido un dogma, un fin en sí mismo, y no una herramienta de desarrollo para nuestros pueblos. Ese sistema de dominación económica, financiera y tecnológica de corte neocolonial está cambiando e, incluso, siendo demolido por la propia política dogmática de Estados Unidos.

A diferencia del neoliberalismo mercantil y financiero en retroceso, se observa en el Sur Global —particularmente en los BRICS, el Sudeste Asiático y África— experiencias alternativas que, más allá de las preferencias arancelarias, se centran en políticas no condicionales. Experiencias de cooperación real en materia de desarrollo multidimensional y regional, que abren paso a la sustentabilidad socioambiental.

Desde esta perspectiva, la renovada política comercial unilateral, autoritaria y destructora del viejo orden basado en reglas, se presenta como un signo más de un proceso internacional en el que un modelo en crisis no termina de extinguirse, mientras otros modelos avanzan lentamente, pero con creciente alcance global.

Es evidente que tanto la estrategia comercial «América primero» de Trump como las estrategias análogas de China, la «circulación dual» y «Hecho en China 2025», son reflejo del desprecio a sistemas basados en normas y reglas, y una clara preferencia por un sistema basado en el poder para reemplazarlo.

El uso agresivo de aranceles por parte de Trump y su desprecio por los acuerdos anteriores parecen haber puesto el clavo final al ataúd. Hay que tener en cuenta que tanto demócratas como republicanos acogieron con entusiasmo esta postura contra el comercio global en los últimos años, aunque aún queda por inventariar los costos y las desventajas que conlleva su desmantelamiento.

El uso agresivo de aranceles por parte de Trump y su desprecio por los acuerdos anteriores parecen haber puesto el clavo final al ataúd. Hay que tener en cuenta que tanto demócratas como republicanos acogieron con entusiasmo esta postura contra el comercio global en los últimos años, aunque aún queda por inventariar los costos y las desventajas que conlleva su desmantelamiento.

Hoy, las tres funciones principales de la OMC se han paralizado. Como foro de negociación, en los últimos años solo ha logrado concluir acuerdos multilaterales marginales. Como organismo de supervisión de las prácticas comerciales de sus miembros, no ha tenido ningún recurso cuando las grandes economías simplemente ignoran su obligación de informar sobre sus políticas.

Y como organización de solución de diferencias, se ha visto obstaculizada por desacuerdos sobre el mandato y el funcionamiento de su órgano de apelación. EU, a lo largo de varias administraciones, se opuso primero a la reelección de ciertos miembros del organismo y, en última instancia, al nombramiento de nuevos miembros, lo que impidió cualquier esfuerzo significativo para resolver las diferencias.

Hoy el reto consiste en crear un sistema de reglas distinto del antiguo sistema basado en reglas. Aferrarse al viejo sistema y añorar su restauración sería ilusorio e inútil. Ni la nostalgia ni la esperanza son estrategias.

Destruyendo el sistema

El sistema de comercio global se desarrolló como parte de la estructura económica multilateral que Estados Unidos lideró en su construcción, desde la segunda guerra mundial hasta principios de este siglo, Junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Washington estableció primero el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), con un conjunto de normas, como la NMF, y creó un proceso mediante el cual los países negociaban compromisos de apertura de mercados, y luego, en 1995, la OMC.

El acuerdo de la Ronda de Uruguay de 1994, que estableció la OMC, introdujo una serie de nuevas disciplinas comerciales y un procedimiento vinculante de solución de diferencias, lo que marcó un gran avance en el fortalecimiento del sistema multilateral basado en normas. En su fundación, la OMC contaba con 76 países miembros; hoy, cuenta con más de 160, que representan el 98% del comercio mundial.

solución de diferencias, lo que marcó un gran avance en el fortalecimiento del sistema multilateral basado en normas. En su fundación, la OMC contaba con 76 países miembros; hoy, cuenta con más de 160, que representan el 98% del comercio mundial.

Las normas mejorarían la estabilidad, promoverían la apertura y la integración, y facilitarían la resolución pacífica de disputas económicas, en beneficio económico y estratégico de Estados Unidos. Antes de que este sistema estuviera plenamente implantado, surgió oposición, comenzando a principios de la década de 1990 con el intenso debate sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ya la primera reunión ministerial de la OMC celebrada en Seattle en 1999, fue recibida con protestas masivas.

Quienes critican el sistema tienden a confundir los efectos de la globalización con los de la política comercial. La globalización en sí misma tuvo menos que ver con los acuerdos comerciales que con la tecnología, en particular con la invención del contenedor marítimo y la expansión de la banda ancha. A partir de la década de 1960, la contenerización redujo drásticamente el coste del transporte de mercancías por mar y tierra, y también se observó una mejora en la eficiencia del transporte aéreo.

Entre 1970 y 2014, el coste del transporte de mercancías por peso se redujo entre un 33% y un 39%, y el coste del transporte de mercancías por valor, entre un 48% y un 62%, lo que hizo que el desarrollo de cadenas globales de suministro de mercancías fuera cada vez más atractivo. Lo mismo ocurrió con el comercio de servicios con la expansión de las computadoras y el acceso a Internet. La conectividad perfecta significó que todo, desde el procesamiento de clientes y back-office hasta la codificación y el análisis de datos, se podía realizar prácticamente en cualquier lugar del mundo.

La disminución del empleo manufacturero que se produjo en los países industrializados avanzados, comenzó mucho antes de que Washington firmara ningún acuerdo comercial importante. El surgimiento de China como la plataforma manufacturera de la economía mundial aceleró esta tendencia, pero no la causó por sí sola. En las economías desarrolladas con sectores manufactureros robustos, el declive secular del empleo manufacturero precede con creces a la era de máxima globalización.

Un factor clave de la actual desconfianza hacia el comercio es que las reglas del sistema basado en normas no anticiparon suficientemente el desafío de China. El surgimiento de China como potencia económica impulsada por las exportaciones resultó en lo que se conoce como el «shock chino»: el cierre repentino de fábricas en ciertas comunidades de Estados Unidos.

Cuando China se adhirió a la OMC en 2001, había motivos para creer que Pekín se encontraba en una senda irreversible hacia la reforma y la liberalización del mercado. Dichas esperanzas se basaban no solo en la retórica de los dirigentes chinos de entonces, sino también en las duras medidas que adoptaron para reestructurar importantes sectores de la economía. Las esperanzas se vieron frustradas cuando la reforma se estancó durante la presidencia de Hu Jintao y se revirtió durante la presidencia de Xi Jinping .

Asimismo, las normas de la OMC sobre propiedad intelectual, subsidios y empresas estatales resultaron insuficientes ante el surgimiento e integración de una China que reformó su enfoque económico menos de lo previsto. El excedente de productos manufacturados de China supera con creces el de gigantes manufactureros anteriores, como Alemania y Japón. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, China está en camino de producir el 45% de la producción industrial mundial para finales de la década.

A medida que la estrategia económica de China ponía cada vez más en entredicho la integridad del sistema comercial, Washington se volvió más escéptico respecto al propio sistema. En 2015, el gobierno de Barack Obama abandonó la Ronda de Doha de negociaciones comerciales globales, preocupado de que el acuerdo resultante hubiera consolidado un trato preferencial para China a expensas de Estados Unidos y el resto del mundo.

Ya en su primer mandato, Trump mostró un amplio desprecio por el sistema multilateral, prefiriendo volver al período anterior a la OMC, en el que EU, como la mayor economía del mundo, ejercía su poder unilateralmente. Y el gobierno de Biden no hizo nada significativo para reformar la OMC. Hoy, las tres funciones principales de la OMC se han paralizado. Como foro de negociación, en los últimos años solo ha logrado concluir acuerdos multilaterales marginales, como uno sobre facilitación del comercio que agiliza la entrada de mercancías en las aduanas. Como organismo de supervisión de las prácticas comerciales de sus miembros, no ha tenido ningún recurso cuando las grandes economías simplemente ignoran su obligación de informar sobre sus políticas.

como la mayor economía del mundo, ejercía su poder unilateralmente. Y el gobierno de Biden no hizo nada significativo para reformar la OMC. Hoy, las tres funciones principales de la OMC se han paralizado. Como foro de negociación, en los últimos años solo ha logrado concluir acuerdos multilaterales marginales, como uno sobre facilitación del comercio que agiliza la entrada de mercancías en las aduanas. Como organismo de supervisión de las prácticas comerciales de sus miembros, no ha tenido ningún recurso cuando las grandes economías simplemente ignoran su obligación de informar sobre sus políticas.

Y como organización de solución de diferencias, se ha visto obstaculizada por desacuerdos sobre el mandato y el funcionamiento de su órgano de apelación. Washington, a lo largo de varias administraciones, se opuso primero a la reelección de ciertos miembros del organismo y, en última instancia, al nombramiento de nuevos miembros, lo que impidió de hecho cualquier esfuerzo significativo para resolver las diferencias.

El Banco Mundial ha concluido que «el comercio ha sido un poderoso impulsor del desarrollo económico y la reducción de la pobreza». Entre 1990 y 2017, el PIB mundial casi se triplicó, la participación de los países en desarrollo en las exportaciones aumentó del 16% al 30%, y la pobreza mundial se desplomó del 36% al 9%.

Otra falacia común es que este solo ha beneficiado a otros países, no a Estados Unidos. El beneficio más evidente ha sido para los consumidores estadounidenses, al brindarles acceso a más y más variados bienes a precios más bajos. Los acuerdos comerciales también facilitaron la exportación de productos y servicios fabricados en EU al eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias en otros mercados (Trump ha señalado que generalmente han sido más altas que las barreras en el mercado estadounidense).

De este modo, redujeron el impulso para trasladar la producción al extranjero para atender a esos mercados, donde viven casi todos los consumidores globales, y apoyaron empleos que, en promedio, pagan más que los empleos no relacionados con la exportación en Estados Unidos. Desde la creación de la OMC, las exportaciones de bienes han crecido más del 150%, ajustadas a la inflación, según datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos.

* Colectivo del Observatorio en Comunicación y Democracia (Comunican), Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA)

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.