Antonio Turiel - The Oil Crash

A medida que los signos de que se avecina una nueva crisis económica se consolidan, va creciendo en la ciudadanía un sentimiento de malaise, de resignación delante de lo que ha de venir. Sabemos que vamos a estar peor, mucho peor. Intuimos que estamos llegando al final de un largo camino que ha durado décadas, que la opulencia con la que hemos vivido no podrán disfrutarla nuestros hijos ni soñarla nuestros nietos; pero preferimos no movernos por el temor culpable de perder más rápidamente aquello a lo que, en buena lid, tampoco tendríamos derecho.

Preferimos quedarnos quietos y callar, sabiendo que poco a poco seremos desposeídos, en vez de protestar y quizá sufrir una caída más rápida – sí, aunque más digna.

Vemos cada día morir a cientos delante de las puertas de Europa y, para no amargarnos delante de lo miserable de la situación y de lo miserables que somos por aceptarla sin levantarnos, inventamos excusas miserables para intentar demostrar que en realidad los miserables son los otros: los desgraciados que huyen, pagando lo que sea a mafias para escapar con sus familias de infiernos que muchas veces hemos creado nosotros; los que sobre el terreno recogen puñados, solo puñados, del agua de esta lluvia que no amaina, quizá también para acallar sus maltrechas conciencias; los Gobiernos que reaccionan tarde, mal y nunca, tratando como problemas puntuales, como casos aislados, este rayo que no cesa…

Todos, nos decimos, actúan por oscuros intereses; ninguno, pensamos, es trigo limpio. Queremos demostrar que los miserables son los otros, porque mirar a los muertos, reales y bien reales, que se estrellan contra el dintel de nuestra casa, no es una visión agradable. Es otro quien tiene la culpa. Los que mueren de alguna manera se lo han merecido. Eso es lo que queremos demostrar.

¿Demostrar, a quién? ¿A quién le interesan nuestros gallináceos argumentos? En realidad, no le interesan a nadie, particularmente a nadie que esté viviendo ese drama. Solo nos interesan a nosotros, son el analgésico con el que intentamos calmar nuestra dolorida conciencia. Es doloroso pensar en esta cruda y desgraciada realidad, y por eso es mejor zanjar rápido el tema, aunque sea de mala manera, con malos argumentos.

A veces encontramos una vía razonable y no tan dolorosa de abordar este problema: es cuando nos decimos, y es verdad, que hay que actuar en origen, que hay que conseguir mejorar las condiciones de vida de esta gente para que no quieran huir de su país. Pero en la mayoría de los casos la manera más eficaz de conseguir esa mejora sería que, simplemente, les dejáramos en paz y no intentáramos apropiarnos de sus recursos, ya sea por medio de gobiernos títere que nos vendan barato, ya por medios más directos si a mano viene.

Pero, no, eso no se puede discutir. Ese comercio asimétrico, lo sabemos todos, es la base de nuestro bienestar. Es más fácil echarle la culpa a los gobiernos endémicamente corruptos de la región (sin ver que son nuestros gobiernos no mucho menos corruptos quienes los apuntalan) o las guerras recurrentes que se dan en esos países (aunque estén financiadas y provistas por nuestras empresas). Llegados a esas conclusiones desagradables, se cierra el ciclo y se vuelve atrás. No, los miserables son los otros.

Pero, no, eso no se puede discutir. Ese comercio asimétrico, lo sabemos todos, es la base de nuestro bienestar. Es más fácil echarle la culpa a los gobiernos endémicamente corruptos de la región (sin ver que son nuestros gobiernos no mucho menos corruptos quienes los apuntalan) o las guerras recurrentes que se dan en esos países (aunque estén financiadas y provistas por nuestras empresas). Llegados a esas conclusiones desagradables, se cierra el ciclo y se vuelve atrás. No, los miserables son los otros.

Está muriendo gente. ¿Cómo puede ser que unas vidas valgan más que otras?

Ojalá nunca nos traten ellos, a nosotros y a nuestras familias, como les estamos tratando nosotros, a ellos y a sus familias.

Vamos bajando lentamente por la pendiente del colapso. El colapso, ya lo sabemos, es un proceso, no un momento. Se desarrolla en escalas de tiempo históricas: al menos varias décadas, y eso si va rápido. Y no siempre es un colapso completo: todo depende de la inteligencia colectiva de la gente de cada territorio, pues el colapso va por barrios y no en todos los sitios pasará lo mismo.

Vamos bajando lentamente, como digo. En Europa, los vientos más fríos vienen de su locomotora, Alemania. En el país teutón (y por ende en todo el resto del continente) crece el miedo a la recesión. También, recientemente se anunció que el gobierno alemán plantea  crear impuestos a la carne, leche y huevos, para luchar contra el Cambio Climático, dicen. Y con el telón de fondo de la Huelga Mundial por el Clima, el próximo 27 de septiembre, en Alemania se ha reabierto el debate para limitar la cantidad de vuelos internacionales que podrán hacer sus ciudadanos.

crear impuestos a la carne, leche y huevos, para luchar contra el Cambio Climático, dicen. Y con el telón de fondo de la Huelga Mundial por el Clima, el próximo 27 de septiembre, en Alemania se ha reabierto el debate para limitar la cantidad de vuelos internacionales que podrán hacer sus ciudadanos.

Y no solo eso: sorprendentemente, la propia Asociación de la Aviación Alemana apoya el fomento del ferrocarril para la eliminación de los vuelos domésticos.

¿Que tienen en común esos tres hechos – recesión, impuesto a los alimentos y limitación de los vuelos? Las tres, obviamente, implican una disminución de las emisiones de CO2 de Alemania. El más efectivo para la reducción de las emisiones es, curiosamente, el primero: en las últimas décadas, no ha habido nada que consiguiera reducir tanto las emisiones en un solo año que la Gran Depresión de 2008-2009 (aunque solo fuera algo temporal).

La reducción del número de vuelos, obviamente, también es eficaz reduciendo las emisiones de CO2, aunque no sea el sector de la aviación el principal emisor. Y en cuanto a los impuestos a la alimentación (y al margen de los beneficios para la salud de reducir el consumo generalmente excesivo de carne en el mundo occidental), su efecto es discutible: si bien la ganadería industrial implica grandes consumos de energía y por tanto de emisiones, la propia agricultura industrial es también altamente consumidora de energía, y la reducción porcentual de emisiones podría no ser tan alta como se piensa.

Hay otro factor que unifica estos tres hechos (recesión, alimentación y vuelos), y que obviamente no se le ha pasado desapercibido a los lectores habituales de este blog: las tres cosas tienen que ver con la necesidad urgente de adaptarse al rápido descenso de la disponibilidad de petróleo que sin duda se va a sufrir durante los próximos años.

Pero hay un último factor que unifica los tres hechos, uno que todo el mundo empieza a percibir, a veces de manera inconsciente. ¿A quiénes perjudican más estos hechos? A los más pobres, lógicamente. La recesión, por motivos obvios: la ola de despidos que ya se vive en la banca y en el sector de la automoción vendrá seguida de una oleada más amplia que afectará a todos los sectores productivos.

Son los trabajadores, sobre todo los menos cualificados, los que más probabilidades tienen de sufrir en sus carnes, y con mayor intensidad, la recesión que viene. Los impuestos a la alimentación perjudican, sobre todo, a quienes dedican una mayor parte de su renta a comprar comida, es decir, a los pobres (evidenciando de paso lo inane de la espuria diferencia entre pobreza energética y pobreza a secas). Y la limitación de volar se aplicará a quien no pueda pagar los cargos por los viajes «extra», que de nuevo son las clases menos pudientes.

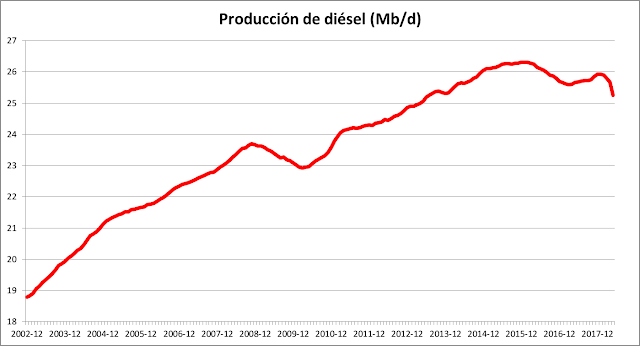

¿No les recuerda a algo todo esto? Es la misma historia que subyace en el caso de la demonización del diésel. Tenemos, por una parte, la razón aducida: los coches de diésel (solo los coches, nada de camiones, barcos o resto de maquinaria) son muy contaminantes y dañinos. Tenemos la razón real: el problema, apremiante, de la falta de recursos, pues la producción de diésel cae más rápido que las de otros combustibles porque faltan petróleos de calidad para producirlo. Es el pico del diésel.

Y tenemos, por fin, la solución asimétrica, que en el caso del diésel es la Algarada del Diésel (como magistralmente la definió Beamspot): el plan de que el necesario abandono del vehículo privado de diésel lo paguemos todos, aunque solo lo disfruten algunos.

Éste es el planteamiento que se está haciendo, es lo que se ha hecho hasta ahora y es lo que previsiblemente se va a seguir haciendo: se difunde la razón aducida para ocultar la razón real y así imponer una solución asimétrica. La ocultación de la razón real (que en todos los casos es la escasez de recursos originada por el peak oil) es fundamental, porque si discutiéramos las causas reales de los problemas que sufrimos veríamos que lo que se presenta como parches inconexos para problemas aislados y puntuales es en realidad una pobre respuesta al problema real, que no solo no lo aborda sino que acaba siendo una excusa para la desposesión de las clases medias, para empujarnos a la mayoría a La Gran Exclusión.

Si estuviéramos discutiendo las causas reales de los problemas entenderíamos que con quitar los coches de diésel no solucionaremos nada de manera duradera, porque nos va a faltar diésel para los camiones, los barcos, las excavadoras, los tractores y las cosechadoras. Si la producción de diésel va a disminuir drásticamente será necesario racionar, y se tendrá que abandonar la Globalización, se tendrá que reducir drásticamente el comercio internacional, se tendrá que prestar una atención preferente a las necesidades locales y, en última instancia, se tendrá que abandonar un modelo económico basado en el crecimiento.

No será que no se haya repetido esto hasta la saciedad. Por ejemplo,un reciente informe encargado por la ONU a un grupo de científicos muestra que la energía barata ha llegado a su fin y que el capitalismo ya no es viable. Hay que emprender una gran transformación de nuestro sistema económico y productivo.

Hace años que sabemos eso, y no solo lo sabemos los científicos. También lo saben los grandes poderes económicos. Esos mismos que promueven la Algarada del Diésel, los impuestos a la alimentación, la limitación de los desplazamientos, y los que sin duda aprovecharán la nueva oleada recesiva para precarizar aún más el empleo y degradar aún más a la clase media. En suma: estos poderes económicos ya están, por la vía de facto, promoviendo un nuevo sistema económico y productivo, uno que pueda ser viable en un mundo en decrecimiento forzoso por la falta de recursos. Lo que pasa es que ese modelo no es justo, ni equitativo, ni probablemente sea democrático. Es otra cosa.

Siempre me han hecho gracia aquellas personas que me acusan de catastrofista y de deprimente. No, señores y señoras, deprimente es aceptar que esto es así y que no se puede hacer nada para cambiar. Deprimente es esa manida idea del «No hay alternativa». Deprimente es decir «Esto es lo que hay» y «no podemos hacer nada para cambiarlo». Deprimente es ver el curso actual y previsible de los acontecimientos como una fatalidad, una desgracia inevitable. Deprimente es ver como la vida se vuelve más precaria y no atreverse a siquiera soñar con algo mejor que esto.

Yo creo que podemos cambiar. Yo creo que, de hecho, podemos mejorar. Yo estoy convencido de que, con nuestros conocimientos y capacidad técnica, podemos dejarles un futuro espléndido a nuestros hijos y mucho más equitativo, no solo en nuestro país sino a escala global. Un futuro con una calidad de vida semejante, si no mejor, a la que disfrutamos hoy en día en Occidente. Precisamente porque tengo una formación técnica yo veo que el problema principal no es técnico, sino social. Y lo primero que hace falta cambiar es esa actitud derrotista que hace interpretar esta miseria perpetrada como el signo de los hados, como si que nosotros mismos echemos este planeta a rodar por un acantilado fuese una fatalidad.

Los comentarios están cerrados.