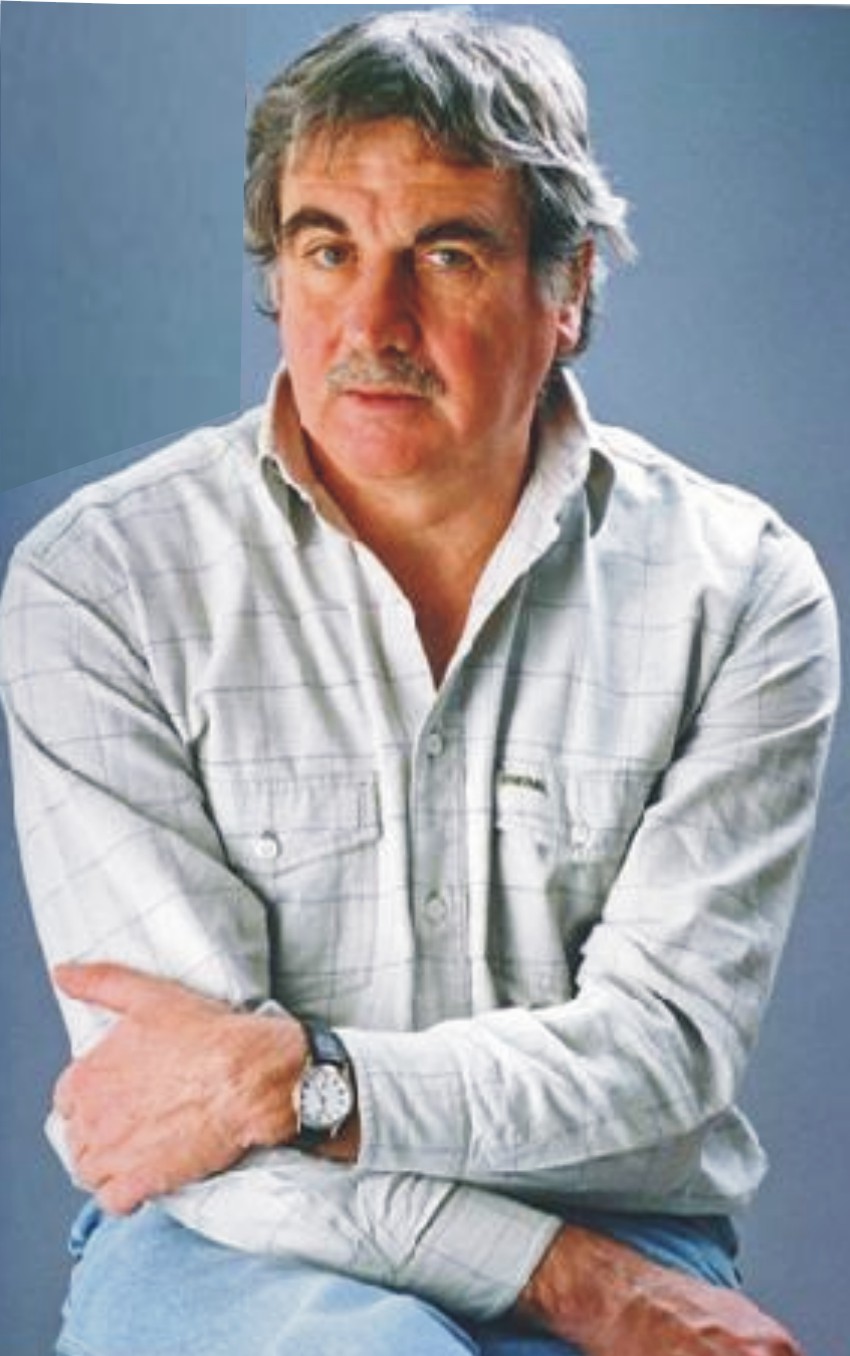

Profesor de Castellano, Literatura y Latín, el narrador y ensayista Fernando Sorrentino, entre otros pasajes, con nosotros rememora su infancia en el mismo barrio en el que transcurrieran las de Evaristo Carriego y Jorge Luis Borges, y con la misma contundencia con la que se manifiesta deplorando la literatura de Chateaubriand, alaba la de Charles Dickens, ese que lo hizo “vivir” dentro de cada una de sus historia

— Tu infancia, como la de Evaristo Carriego y Jorge Luis Borges, transcurrió en el barrio de Palermo. Con esta referencia, Fernando, empecemos a conocerte.

— Mi barrio fue el hoy llamado Palermo Hollywood, es decir el cuadrilátero comprendido por las avenidas Santa Fe, Juan B. Justo,  Córdoba y Dorrego. Allí, y en escuelas del Estado, cursé mis estudios primarios (1948-1955) y también los de segunda enseñanza (1956-1960), en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda.

Córdoba y Dorrego. Allí, y en escuelas del Estado, cursé mis estudios primarios (1948-1955) y también los de segunda enseñanza (1956-1960), en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda.

Uno de mis primeros recuerdos corresponde a mi entrada en el edificio de la Escuela Florencia G. de Peña (Obra de la Conservación de la Fe), en la calle Bonpland, casi esquina Nicaragua. Sería en marzo de 1948; yo tenía cinco años de edad y, de la mano de mi madre y con mucho temor y ansiedad de mi parte, había llegado a la escuela, donde cursaría el Jardín de Infantes en el aula de la “señorita Ana María”.

Nosotros vivíamos en el número 5647 de la calle Costa Rica, de manera que la escuela y nuestra casa se hallaban en la misma “manzana pareja que persiste en mi barrio”: Costa Rica, Bonpland, Nicaragua y Fitz Roy. En esa escuela hice toda la primaria, excepto el último grado. Por no sé qué cuestión, a principios de 1955 se modificó el estatus legal del establecimiento y todos los alumnos fuimos reubicados en otras escuelas. A mí me tocó cursar el último grado en la Escuela Juan Crisóstomo Lafinur, ubicada en la calle Gorriti entre Bonpland y Carranza.

No para que me eleven un monumento sino como simple información, nada me cuesta declarar que yo fui siempre un excelente alumno, y cada año era distinguido con el primer premio.

Entre el llamado primero inferior (de aquellos años) y el cuarto grado tuve siempre maestras “señoritas”. En quinto me tocó, por vez primera, un maestro varón, terriblemente exigente y eficaz. Su apellido era Pugliese y lamento no poder precisar su nombre de pila, aunque puedo aportar otros datos: era alto, rubio, con pelo ondeado, tendría unos veinticinco años, estaba a punto de recibirse de médico, vivía en la calle Virrey Liniers y era hincha de Huracán. Ciertos gestos y actitudes, y palabras pronunciadas entre ellas por algunas de las maestras jóvenes, me hicieron comprender que el señor Pugliese era, para estas damas, una codiciada pieza de caza.

Entre otras cosas, recuerdo que, para enseñarnos cómo funcionaba el correo, nos envió una carta —desde luego, manuscrita— a cada uno de los alumnos, quienes, a su vez, teníamos la obligación de contestarle con otra; por desdicha, he perdido su carta y no tengo la menor idea de cuál habrá sido mi respuesta.

Cuando pasé a la Escuela Juan Crisóstomo Lafinur, me tocó otro maestro excepcional: el señor Jorge Cristino Bustos. Tendría unos cuarenta y cinco años, había nacido en Campana, era profesor de matemática en la Facultad de Ingeniería y, para colmo de sus virtudes, era —como yo— hincha de Racing. De maneras menos severas que el señor Pugliese, era igualmente eficaz, y recuerdo a ambos con el máximo de mi afecto y de mi reconocimiento.

cuarenta y cinco años, había nacido en Campana, era profesor de matemática en la Facultad de Ingeniería y, para colmo de sus virtudes, era —como yo— hincha de Racing. De maneras menos severas que el señor Pugliese, era igualmente eficaz, y recuerdo a ambos con el máximo de mi afecto y de mi reconocimiento.

Todos mis años de la escuela primaria correspondieron al gobierno peronista y tuvieron la mácula de pretender adoctrinar a los niños en la hagiografía de Perón y de sus ideas. Como corolario de estos despropósitos, en el último grado se impuso como lectura obligatoria “La razón de mi vida”, que alguien había escrito para que lo firmase Eva Perón. Además del evidente atropello de obligar a leer páginas partidarias, el valor literario de dicho libro era prácticamente nulo, y habría sido infinitamente mejor haber dedicado esas horas a leer ¡tantas hermosas páginas que nos prodigaba el mundo de la literatura!

Sé que muchos maestros cumplían con la orden emanada del Ministerio de Educación porque no había otro camino, pero no estaban de acuerdo con ella. Han transcurrido sesenta y tres años, y aún conservo en mi biblioteca el ejemplar de “La razón de mi vida”, publicado por la Editorial Peuser.

En esa época Costa Rica era una calle grisácea y muy humilde. En ella los chicos pasábamos nuestra vida, jugando a las bolitas, a las figuritas, al fútbol (en esta última actividad constituíamos una suerte de plaga). En septiembre de 1955 se produjo el estallido de la autodenominada Revolución Libertadora y por esos mismos meses cayó sobre nosotros la terrible epidemia de poliomielitis, que afectó a tantos niños de más o menos mi edad.

– Al año siguiente, anticipaste, comenzó tu bachillerato.

— En el colegio a menos de tres cuadras de mi casa. Cierta señora impartía las materias de Castellano y de Historia. Como yo ya no era tan ingenuo ni tan respetuoso de la autoridad, pensaba que, en rigor, la mujer no dominaba ninguna de las dos disciplinas y que, posiblemente, ni siquiera tuviera el título habilitante.

Como contrapartida de los desatinos del gobierno peronista, se había instaurado una venganza de signo contrario: habían sido “barridos” los profesores que tuviesen alguna afinidad con el derrotado “régimen depuesto” y con su “tirano prófugo”, y veo como muy posible que, llevados por la prisa y la necesidad, los funcionarios del Ministerio de Educación llenasen los huecos docentes de la manera que pudiesen.

Aquella profesora —hija y sobrina de políticos socialistas— portaba el mismo nombre de pila de cierta criminal de guerra británica; me limitaré a caracterizarla con la letra inicial de su nombre: M. Era, sin duda, la mujer más horrible que conocí en mi vida. Una extensa cara de caballo, con la piel reseca y hecha cuero por la exagerada exposición al sol, y unos dientes enormes que pugnaban por asomarse al exterior, los pelos erizados tipo Gorgona… Tendría cuarenta años, no más, pero a mí me daba la impresión de haber sido extraída, con toda la edad a cuestas, de un cuento de terror del siglo XVI. En suma, parecía diseñada por un pintor de esperpentos.

Y, por añadidura, M. era arbitraria e injusta. Un ejemplo: uno de los alumnos se llamaba Félix Alfonso Marino. El nombre de pila era Félix, y los apellidos, Alfonso Marino. De manera que, en la libreta de calificaciones, el alumno estaba ordenado alfabéticamente en la letra A. Pero, en la primera prueba escrita, Félix cometió el sacrilegio de identificarse como “Félix A. Marino”. La profesora no encontró ningún Marino en la letra M de su libreta (aunque una mínima mirada le habría hecho leer un Alfonso Marino al principio de la lista) y, al averiguar, por propia confesión del réprobo, que había omitido consignar su primer apellido, no encontró mejor expediente que calificar la prueba —sin siquiera leerla— con un rotundo 1 (uno). Tal fue el duro castigo aplicado en represalia por una falla, digamos, “administrativa”. Y nosotros, los alumnos, ¡cuán sumisos éramos, cómo soportábamos esas iniquidades sin atrevernos a protestar!

Pero también, según comprobé más tarde, la señora M. era “muy blanda de corazón” (“Martín Fierro”, II:23). En cierta oportunidad pasó al frente, a exponer oralmente la lección, un chico muy aplomado, cuyo apellido italiano significa, en español, “alcalde” (corriendo los años, fuimos amables colegas como profesores en cierto colegio espeluznante, y, más tarde aún, me enteré de que había fallecido). Dio una buena lección y M., encantada, lo calificó con un merecido 10. Pero, según resultó palpable, la cuarentona se había enamorado del adolescente Alberto. Unos días más tarde volvió a convocarlo para que diera lección; como suele suceder a todos los estudiantes que en el mundo hemos existido, Alberto había dado por seguro que no iba a ser convocado para exponer nuevamente y, por ende, ni siquiera había abierto el libro: no tenía la menor idea del tema. Pero M. estaba derrumbada de amor y, a su manera, fue ella misma dando la lección de Historia que Alberto no podía enunciar sin merecer un rotundo cero. Y, al final, la muchacha enamorada dijo: “¡Y le voy a poner un 10!”. Y, en efecto, calificó al afortunado galán con un diez.

Ésta era la pedagoga “socialista” que nos tocó en primer año del secundario. Castigó con un 1 a quien, en lugar de “Alfonso”, escribió “A.”, y premió con un 10 a quien merecía un cero.

Ésta era la pedagoga “socialista” que nos tocó en primer año del secundario. Castigó con un 1 a quien, en lugar de “Alfonso”, escribió “A.”, y premió con un 10 a quien merecía un cero.

Hubo otras historias… Solía ufanarse de los consejos recibidos por parte de un abogado amigo, para rehuir un pago que debía aportar por un accidente de tránsito, practicaba equitación en la “escuela alemana”, tenía auto (en una época en que pocos lo poseían), jugaba al golf… En fin, una típica aristócrata del socialismo.

Considero, en resumen, los cinco años que pasé como alumno en el Avellaneda signados por profesores mediocres (en el mejor de los casos) o ineptos (en el más frecuente). Desde que aprendí a leer me había convertido en devoto de la literatura y en un lector voraz (por ejemplo, antes de entrar en el secundario había leído —sin captar muchas de sus sutilezas pero con enorme placer— el “Quijote”, en la edición en dos tomos y a dos columnas de la Biblioteca Mundial Sopena).

Y, sin embargo, y a pesar de este background, ni en las clases de Castellano ni en las de Literatura encontré el menor estímulo:  profesores aburridos y aburridores, de escasas luces, de pocos conocimientos, sin capacidad de discernimiento, sin ninguna aptitud para hacernos gustar de algún texto valioso… Terminé mi secundario en 1960 y, a continuación, perdí estúpidamente dos años de mi vida.

profesores aburridos y aburridores, de escasas luces, de pocos conocimientos, sin capacidad de discernimiento, sin ninguna aptitud para hacernos gustar de algún texto valioso… Terminé mi secundario en 1960 y, a continuación, perdí estúpidamente dos años de mi vida.

— Y de qué modo los habrás perdido.

— En 1961 me inscribí, insensatamente, en la Facultad de Derecho de la UBA y, de entrada no más, padecí la tortura de tener que leer un libro horripilante, “Teoría pura del derecho”, de una autoridad llamada Hans Kelsen. Di el examen de Introducción al Derecho, lo aprobé y me dije: “Nunca más. ¿Por qué voy a estudiar algo que no sólo no me interesa sino que constituye una suerte de suplicio atroz?”. A mí lo que me gustaba era la literatura; entonces por qué, en lugar de deleitarme, por ejemplo, con las novelas de Dickens, me veía obligado a recorrer esos galimatías de Kelsen, que, por añadidura, se me antojaban meros juegos de palabras huecos de contenido?

En ese mismo año 1961 empecé a trabajar como empleado de oficina, primero en una empresa industrial, y luego en una compañía de seguros. De la primera no tengo ningún recuerdo digno de ser evocado.

En ese mismo año 1961 empecé a trabajar como empleado de oficina, primero en una empresa industrial, y luego en una compañía de seguros. De la primera no tengo ningún recuerdo digno de ser evocado.

Pero, en la compañía de seguros… El diablo me puso bajo la égida de uno de los hombres más estúpidos que en el mundo han sido: el señor B. Se presentaba a sí mismo como “subdirector” de la sección, aunque ese cargo, según creo, sólo existía en su imaginación. Uno de sus confesados propósitos, con respecto a mí, consistía en “modelar” mi personalidad (cosa, declaró con tristeza, que no había podido lograr con “el señor H.”, cierto empleado díscolo, insensible a sus elevados objetivos); claro que “el señor H.” tenía más de treinta años y, en virtud de esta dureza vital, ya no era posible “modelarlo”; puesto que yo ni siquiera había alcanzado las dos décadas de vida, el señor B. me consideró un objeto ideal para ejercer su labor de Pigmalión.

Por lo tanto, y en melancólico jolgorio íntimo, di en fingirme humilde discípulo del señor B. para que este ejecutivo —acucioso en su nadería, risible en su severidad— imaginase que yo aspiraba a devenir en una persona parecida a él en un futuro venturoso.

Yo solía andar con libros bajo el brazo. Advertida esta perversidad, el señor B. decidió edificarme: expuso la verídica parábola de un escritor que había trabajado en la compañía y que ya no trabajaba más.

—Figúrese —concluyó, atónito—, el hombre decía que este trabajo lo aburría.

Y sonrió, indulgente ante las extravagancias de la conducta humana.

Le pregunté quién había sido ese escritor.

—Estimado señor Sorrentino —me aleccionó—, se revela el pecado pero no el pecador. Extraiga usted sus propias conclusiones.

Más que extraer conclusiones, me interesaba satisfacer la curiosidad: averigüé más tarde que el pecador tenía Augusto por nombre y Roa Bastos por apellido.

A este señor B. no me privé de aludirlo en unos cuantos de mis relatos. ¡Era tan colosal y cosmológica su imbecilidad! Por ejemplo, pretendía hacerme creer que mis superiores jerárquicos constituían una élite de semidioses, por los que yo debería sentir no sólo un supersticioso respeto sino la veneración má

s profunda. Y lo cierto es que todos en conjunto, y cada uno de ellos en particular, me parecían una caterva de pelafustanes ignorantes y vulgares.

Cada tanto —digamos una vez por semana— solía hacer “acto de presencia” el hipotético director de nuestra sección, en compañía de

un hijo suyo, un papanatas de unos treinta años (en mi barrio lo habríamos catalogado como un “boludo alegre”), de ojos algo desorbitados: entre grandes risotadas, se ponía a bromear con los semidioses menores, a quienes llamaba “fariseos”, siendo respondido por los dichos semidioses con el mote de “filisteo”, o cosa parecida, sin que alguno de ellos conociese el significado de ninguno de los dos vocablos. En la siguiente semana se repetían exactamente la escena, las bromas, las risotadas…

No es que a mí me molestaran en absoluto esas muestras de la idiotez humana; más bien me causaban placer, ya que toda esa parafernalia —los gritos, las carcajadas— entraban en colisión con los principios de “aristocracia administrativa” que, para nuestra sección, preconizaba el señor B. Y el señor B. asistía, impotente y acobardado, a esa invasión festiva contra la cual él carecía del menor poder represor.

No es que a mí me molestaran en absoluto esas muestras de la idiotez humana; más bien me causaban placer, ya que toda esa parafernalia —los gritos, las carcajadas— entraban en colisión con los principios de “aristocracia administrativa” que, para nuestra sección, preconizaba el señor B. Y el señor B. asistía, impotente y acobardado, a esa invasión festiva contra la cual él carecía del menor poder represor.

El director de la sección tenía dos apellidos (españoles), vestía siempre traje oscuro y ostentaba un aspecto “digno” y “caballeresco”. Tendría unos cincuenta y cinco años de edad; sin embargo este amplio medio siglo de vida no le había alcanzado para aprender algún rudimento de ortografía, pues no puedo olvidar que, en cierta ocasión, se dirigió a una de las empleadas en busca de la resolución de un arduo enigma: “Dígame, señorita, “realizado” ¿se escribe con zeta?”.

De esta manera desperdicié todo el año 1961: intentando estudiar una materia que me repugnaba y “padeciendo bajo el poder de” un imbécil presuntuoso.

Asimismo, y por razones ajenas a mi voluntad, perdí todo el año 1962, a causa del servicio militar. Entré en contacto con ciertas clases de personas que nunca había conocido antes, y pude verificar que algunas de ellas —de estilo cavernario— se hallaban a medio camino entre el hombre y la bestia, y, si se quiere, más tirando a ésta que a aquél.

— En 1963, entonces, habrás empezado a encaminarte.

— En 1963 aprobé el examen de ingreso en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la sede de la calle Viamonte. En el examen me explayé sobre un tema que me interesaba y me gustaba: el cuento “Hombre de la esquina rosada”. Sin embargo, la estructura de la Facultad me pareció engorrosa y, casi diría, kafkiana, con comisiones, horarios, laberintos, carreras, subcarreras, orientaciones, centros de estudiantes politizados, etc., etc., y me di cuenta también de que, enemigo como soy de las situaciones barrocas, si cursaba allí, no iba a poder trabajar y ganar un sueldo donde fuere.

De manera que —más limitado y menos complejo— decidí cursar el profesorado en Castellano, Literatura y Latín, que se dictaba, en horario vespertino, en la Escuela de Profesores Mariano Acosta. Este horario me permitiría tener libre todo el resto del día para poder trabajar y ganar algún dinerillo.

De manera que —más limitado y menos complejo— decidí cursar el profesorado en Castellano, Literatura y Latín, que se dictaba, en horario vespertino, en la Escuela de Profesores Mariano Acosta. Este horario me permitiría tener libre todo el resto del día para poder trabajar y ganar algún dinerillo.

La estructura del Mariano Acosta era muy similar a la de un colegio secundario: teníamos horarios y profesores que se presentaban en nuestra aula e impartían su materia. Desde el primer día me sentí muy cómodo en ese ámbito y —Dios sea loado— tuve el honor, el placer y la gloria de ser alumno del hombre más inteligente y más sabio que he conocido en mi vida: don Julio Balderrama fue mi profesor de Castellano, y ¡cuánto les debo a su rigor, a su generosidad, a su sapiencia! Si no aprendí más de lo que realmente aprendí, es por culpa de mis alcances intelectuales, que siempre corrieron muy por debajo de la gigantesca capacidad de don Julio.

Tuve también otros excelentes profesores, tales como Rodolfo Modern, Nicolás Verrastro, Lorenzo Mascialino, Ricardo Ayabar,

Germán Orduna, Ángel Mazzei, Osvaldo Guariglia… Asimismo, hubo algunos profesores incompetentes. Tal quien dictaba Literatura de Europa Meridional (un caballero calvo e histriónico, somorgujado en una ciénaga de ignorancia troglodítica, cuyo método de enseñanza se limitaba a leer, para nosotros, las páginas del “Parnaso italiano”, de Gherardo Marone). Otro caso notable era la dama que intentaba enseñar Griego y cuyo accionar práctico se perdía en laberintos caóticos e incomprensibles…

En general, recuerdo mis años del Acosta como extremadamente agradables y enriquecedores.

Simultáneamente, y por las mañanas, trabajaba como empleadillo de oficina en la ahora extinta Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, donde —no puedo negarlo— gozaba de un muy consistente sueldo. La contrapartida era que, en general, me sentía en ese ambiente como “sapo de otro pozo”. Es verdad que, con algunos pocos compañeros, podía sostener una conversación mínimamente entretenida. Pero allí predominaba el número de personas cuyas vidas giraban en torno de los encantos del fútbol, de la quiniela, de las carreras de caballo… A mí el fútbol me interesaba bastante, pero no era el centro de mi vida; en cuanto a las actividades lúdicas, jamás pude comprender en qué podía consistir su atractivo.

— ¿Y si nos retrotraemos, en cuanto a lecturas, a muchísimo antes de “Hombre de la esquina rosada”?

— Mis primeras experiencias, no diré con la literatura, pero sí con las letras, se remontan a cuando yo era analfabeto. Sin embargo, me las ingenié para pegar en el álbum mis figuritas de futbolistas que, por alguna aberración incomprensible, en lugar de estar racionalmente numeradas, se identificaban por el apellido del jugador. Imaginemos que la primera página del álbum estaba dedicada al Club Atlético Atlanta, de camiseta a bastones verticales azules y amarillos. Una vez determinado el redil, mi método consistía en encontrar identidad entre las leyendas de las figuritas y las del álbum. De ese modo, logré —por ejemplo— pegar la figurita con la estampa del delantero Héctor Ingunza en el preciso círculo del álbum donde debía adherirse al citado Héctor Ingunza.

Pero, apenas aprendí algunas letras, una especie de magnetismo irresistible me llevaba a tratar de leer cualquier texto escrito, y puedo contabilizar como mi primer éxito, a los seis años de edad, el desciframiento de la palabra ÚNICO, que esplendía, en letras blancas sobre fondo negro, en una botella de ese aceite de aquella época (según creo, ya no existe).

Escuela primaria. A diferencia de los libros modernos —pletóricos de dibujitos, flechitas, triangulitos y firuletes que no sirven para nada—, el llamado “libro de lectura” escolar de entonces enseñaba realmente a leer, y las lecturas, aunque sencillas, eran textos que guardaban elogiable e imprescindible coherencia narrativa. Y, cada tanto, se intercalaban algunas páginas de “iniciación literaria”: fábulas de Iriarte o de Samaniego; fragmentos del “Martín Fierro” o del “Fausto” de Estanislao del Campo; poesías de Campoamor; pasajes de “Recuerdos de provincia”… Bueno, yo disfrutaba de esos pasajes de literatura, ignorando, por supuesto, que pertenecían a un entidad llamada “literatura”.

Y, paralelamente, fueron llegando a mis manos los primeros libros, muchas veces regalos de cumpleaños: “El Sombrerito”, “Cabeza de Fierro”, “El imán de Teodorico”, “El mono relojero”…, todos de Constancio C. Vigil, en aquellos amados tomos de tapa dura y de intenso color naranja. Yo me los devoraba y, al igual que los “ojos hidrópicos” de Segismundo ante Rosaura, siempre quería leer más y más.

En fin, seguí el camino habitual en estos casos. A cada libro lo seguía otro, y a éste, otro más… Mientras tanto, al tiempo que yo crecía en edad, iba también formándose mi gusto personal y así fui aprendiendo a discernir valores literarios, a elegir lo que me agradaba, a desechar lo que me aburría… Ta rea de ensayo y error. Por ejemplo…

rea de ensayo y error. Por ejemplo…

Las tres historias de Chateaubriand (“Atala”,“René”,“El último abencerraje”), que suelen compartir el mismo volumen, me parecieron tres monumentos a la evanescencia y al tedio, y nunca más quise reincidir en el malhadado vizconde. En cambio, ¡qué inmenso placer, qué pasión despertó en mí la lectura de “David Copperfield”! Dickens me hizo vivir adentro del libro y me hizo simpatizar con Peggotty y con Traddles y con Micawber, y me obligó a espeluznarme con el siniestro Uriah Heep, e infundió en mi espíritu la idea de asesinar al señor Creakle y al señor Murdstone, y a, por lo menos, darle a la señorita Murdstone una fortísima y vengativa patada en su trasero de bruja malvada.

De esta manera, fui familiarizándome con parte de la narrativa del siglo XIX, o de los siglos anteriores, que estaban muy bien representados en la colección de la Biblioteca Mundial Sopena, libros de bajo precio que yo compraba en la librería que describo en mi cuento “La biblioteca de Mabel”. En esta colección leí por vez primera el “Quijote”, en una edición en dos columnas y “pelada”, es decir, sin ningún aparato filológico que me explicara ciertos términos arduos para mis doce o trece años de entonces. Pero poco me importó, pues, aunque se me escaparan muchas sutilezas textuales, me divertí muchísimo con las aventuras y, sobre todo, con los graciosísimos diálogos del caballero y su escudero.

Ahora, y a la distancia de tantos años, no deja de asombrarme la ineptitud de todos los profesores de Castellano y Literatura que me tocaron en suerte, o en desgracia, en mi colegio secundario. Nunca lograron trasmitirme el  menor amor por ningún libro ni por ningún autor: yo era mucho más entusiasta que ellos, y también, más razonable. Recuerdo que la profesora de Castellano de primer año —a la que yo veía, ya entonces, como una de las mujeres más desatinadas y estrafalarias que he conocido— nos impuso como libro de lectura “La guerra gaucha”, de Leopoldo Lugones, texto cuya lectura, hasta el día de hoy —a pesar del entrenamiento literario que me han conferido los años, los estudios, el sentido común…—, no he logrado, vencido por su lenguaje maléfico, de tropezada sintaxis, con vocabulario de cementerio, jamás pude concluir.

menor amor por ningún libro ni por ningún autor: yo era mucho más entusiasta que ellos, y también, más razonable. Recuerdo que la profesora de Castellano de primer año —a la que yo veía, ya entonces, como una de las mujeres más desatinadas y estrafalarias que he conocido— nos impuso como libro de lectura “La guerra gaucha”, de Leopoldo Lugones, texto cuya lectura, hasta el día de hoy —a pesar del entrenamiento literario que me han conferido los años, los estudios, el sentido común…—, no he logrado, vencido por su lenguaje maléfico, de tropezada sintaxis, con vocabulario de cementerio, jamás pude concluir.

Pero en casa yo leía a Poe, a Oscar Wilde, a Dickens, a Dostoievski…, con infinito más provecho literario que el que me otorgaban aquellos desdichados docentes del Colegio Nacional nº 4.

Y aquí me detengo en estas evocaciones. Pues luego vinieron mis estudios regulares de letras, y ése es otro cantar, pues yo ya no era niño ni adolescente, y estos nuevos contactos dejaron de ser mis “primeras experiencias”.

Ficha

costumbrista” (1992; reeditada en 1996 con el título “Costumbres de los muertos”); el ensayo “El forajido sentimental. Incursiones por los escritos de Jorge Luis Borges” (2011); los libros para niños y/o adolescentes “Cuentos del Mentiroso” (Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores 1978), “El remedio para el rey ciego”, “El mentiroso entre guapos y compadritos”, “La recompensa del príncipe”, “Historias de María Sapa y Fortunato”, “El mentiroso contra las avispas imperiales”, “La venganza del muerto”, “El que se enoja, pierde”, “Aventuras del capitán Bancalari”, “Cuentos de don Jorge Sahlame”, “El viejo que todo lo sabe”, “Burladores burlados”, entre otros; los volúmenes de entrevistas “Siete conversaciones con Jorge Luis Borges” y “Siete conversaciones con Adolfo Bioy Casares” (ambos con varias ediciones); los libros de cuentos “La regresión zoológica”, “Imperios y servidumbres”, “El mejor de los mundos posibles”, “En defensa propia”, “El rigor de las desdichas”, “La corrección de los corderos, y otros cuentos improbables”, “El regreso. Y otros cuentos inquietantes”, “Existe un hombre que tiene la costumbre de pegarme con un paraguas en la cabeza”, “Costumbres del alcaucil”, “El crimen de san Alberto”, “El centro de la telaraña y otros cuentos de crimen y misterio”, “Paraguas, supersticiones y cocodrilos”, “Problema resuelto / Problem gelöst”, “Los reyes de la fiesta y otros cuentos con cierto humor”, etc.

*Entrevista realizada a través del correo electrónico: en las ciudades de Martínez y Buenos Aires, distantes entre sí unos 23 kilómetros, Fernando Sorrentino y Rolando Revagliatti, enero 2019.

Los comentarios están cerrados.