El certamen selvático celebró su segunda edición en la ciudad amazónica de Iquitos con el estreno de un nuevo escenario flotante y una diversificación considerable de sus actividades formativas para jóvenes indígenas y otros participantes

El año pasado se marcó un hito en la historia del cine y de las selvas del mundo. Un nuevo festival de cine emergió sobre las aguas del barrio de Belén, ubicado en la ciudad amazónica de Iquitos (Perú), con el objetivo de explorar y mostrar diversos aspectos de la realidad selvática en la Amazonia y otras regiones del planeta. Bajo la luz cálida de las proyecciones, se amontonaron decenas de canoas para presenciar un evento sin parangón y tanto locales como foráneos descubrieron una forma inusual de aproximarse a la representación de la vida en la jungla.

La hazaña nació con vocación de recurrencia y la promesa de otra edición se vio cumplida. Entre el 12 y el 25 de mayo, el certamen desplegó toda una serie de actividades destinadas al encuentro de diversas comunidades y personalidades interesadas en la defensa de las selvas del mundo y sus habitantes, a la proyección y elaboración de contenidos cinematográficos relacionados con esta meta y a establecer espacios formativos en torno a la creación audiovisual y de otros formatos comunicativos, lo cual se ha constituido como uno de los ejes principales del proyecto.

“Celebrar un evento como éste es necesario debido a la falta de oportunidades existentes en la zona para poder articular acciones colectivas relacionadas con la difusión cultural”, señala Julio Trino, uno de los directores y fundadores del Muyuna.

Salta a la vista, además, que existe un reconocimiento creciente de la labor desempeñada por el equipo del festival, dado que la cifra de participantes y espectadores se ha visto incrementada de manera considerable con respecto al año pasado: más de un millar y medio de personas acudieron a la llamada y asistieron a las actividades programadas. Livia Silvano, productora y co-directora de la iniciativa, se mostró jubilosa y satisfecha con la “mezcla de culturas, identidades y saberes” que fue posible gracias a la llegada de personas de procedencias muy dispares.

Una relación estrecha con Belén

Iquitos es un enclave muy pintoresco, una ciudad de casi medio millón de habitantes situada en el corazón de la Amazonia peruana y rodeada de humedales y bosques de várzea. El distrito de Belén, por su parte, se presenta como un lugar único en la urbe selvática que se ve inundado por las aguas fluviales cada estación lluviosa y destaca por su paisaje formado de calles navegables y viviendas flotantes, lo que le ha valido el sobrenombre de la ‘Venecia amazónica’. Sin embargo, más allá de la estética cinematográfica que rezuma en cada esquina, se perfila una realidad social llena de dificultades y carencias.

“Nosotros podemos hacer nuestro propio cine y que la gente pueda verse en la pantalla grande y sentirse orgullosa de sí misma”, remata Livia Silvano.

Los promotores del Muyuna supieron ver desde el principio el enorme potencial que yacía en este emplazamiento y en las personas que residen en él. Allí se gestaron las primeras tentativas de proyección en escenarios flotantes y el emplazamiento se constituyó, de esta manera, como el centro neurálgico de las actividades del festival. Es así que Trino describe Belén como “un barrio populoso, muy atractivo estéticamente y con gran necesidad de realizar actividades culturales”. “Hay una juventud pujante que evidencia una serie de virtudes que exploramos y aprovechamos con el afán de convertir este festival en un evento comunitario, respetuoso y útil para la población local”, abunda el productor de origen granadino.

Silvano, de hecho, es oriunda de la zona y, junto a sus compañeras y compañeros, puso mucho empeño en la implicación de sus vecinos en la organización y el desarrollo del festival: “Uno de los más grandes sueños para esta edición ha sido que la gente de Belén se involucre mucho más en áreas como la alimentación, la construcción del escenario, el transporte en los botes, los niños y adolescentes en los talleres”.

Dichos espacios de capacitación son aprovechados por personas que nunca han disfrutado de oportunidades semejantes y abordan diversas formas de expresión cultural como la elaboración de murales o de productos cinematográficos. Es por eso que Silvano resalta el hecho de que muy poca gente hace cine en Belén y que, en la mayoría de los casos, apenas llegan para filmar y luego se van. “Nosotros podemos hacer nuestro propio cine y que la gente pueda verse en la pantalla grande y sentirse orgullosa de sí misma”, remata la joven cineasta de 24 años.

Mucho más que un escenario

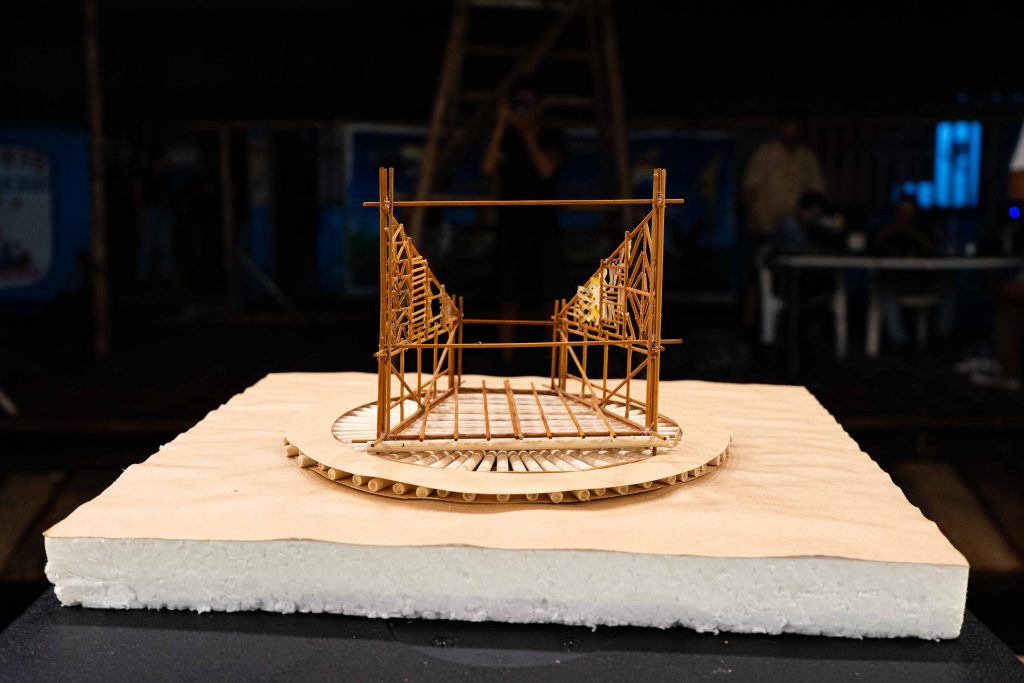

El escenario flotante en el que se exhibieron las películas seleccionadas por el equipo del festival y se llevaron a cabo diversos espectáculos consta de una plataforma circular sobre la que se erige una estructura trapezoidal para simbolizar la geometría de una proyección cinematográfica. Sin embargo, el alcance de sus funciones trascendió el ámbito expositivo para constituirse como un catalizador para el encuentro de historias, actividades y personas.

La obra fue realizada bajo la dirección de Espacio Común, una organización dedicada a la composición de espacios de acción colectiva en colaboración con comunidades de diversas regiones del territorio peruano, y de varios maestros constructores del barrio de Belén. Tal y como afirma Paula Villar, arquitecta y una de las iniciadoras de Espacio Común, “se contrataron a seis constructores para levantar la estructura, además de los servicios de varias cocineras de la escuelita Estrellita de Jesús y boteros para el transporte de las personas”.

Daniel Canchán, arquitecto y co-fundador de Espacio Común: “Aprovechamos la oportunidad de realizar una asamblea con los vecinos de la zona para presentar el proyecto y definir la participación de cada grupo”.

Daniel Canchán, arquitecto y co-fundador de Espacio Común: “Aprovechamos la oportunidad de realizar una asamblea con los vecinos de la zona para presentar el proyecto y definir la participación de cada grupo”.

Daniel Canchán, que también es arquitecto y co-fundador de la entidad antes mencionada, describe el proceso comunitario que dio lugar a la construcción del escenario y el resto de actividades desarrolladas: “Aprovechamos la oportunidad de realizar una asamblea con los vecinos y vecinas de la zona para presentar el proyecto y definir la participación de cada grupo”.

Ambos activistas reconocen que, al principio, percibieron cierta desconfianza entre los asistentes al cónclave, los cuales se preguntaban sobre las motivaciones de los impulsores de la iniciativa y los posibles beneficios que conllevaría para la comunidad. Villar aclara que dichas suspicacias son totalmente comprensibles, ya que “muchas veces llegan políticos y les prometen y prometen, pero no cumplen”. Pero, finalmente, la certeza sobre el impacto positivo del programa se fue consolidando conforme el trabajo colectivo iba dando sus frutos.

En correspondencia con la tradición arquitectónica de la zona y las pretensiones de flotabilidad en un terreno inundado, se recurrió una vez más a la madera como material de construcción. “Acudimos a la chacra (huerta) de Rafa, uno de los maestros constructores de Belén, y nos enseñó las hojas de yarina que destacan por su dureza o los tronquitos de aguaje que son preciosos y supimos que ambos materiales debían estar en el escenario”, precisan los arquitectos de Espacio Común.

Rafael Silvano es el padre de Livia y también estuvo muy involucrado en la construcción de la plataforma de la primera edición del Muyuna, la cual se hallaba anclada al suelo dada la escasez de precipitaciones que marcaron el proceso del año pasado. Su hija menciona al respecto del reto de erigir una estructura flotante en el nuevo emplazamiento del escenario principal que estaba muy preocupado por la dificultad de la tarea, “porque faltaban topas, porque faltaba madera, pero al final se logró y terminamos todos llorando de orgullo y alegría”.

Para esta ocasión, el equipo del festival quiso poner en valor la cultura del pueblo kukama “a través de la estructura y los cerramientos que tenía en el escenario, así como los murales laterales que lo decoraban”, según las declaraciones de Canchán. Precisamente, se dispuso una base circular para la estructura de exposición con el fin de representar la muyuna, es decir, el vórtice que resulta del encuentro entre dos corrientes fluviales y conforma las puertas de acceso al mundo subacuático de la tradición kukama.

En este sentido, cabe destacar la participación de los alumnos del Instituto de Educación Inicial Escuelita de Jesús, lugar escogido para el emplazamiento del escenario flotante, en la elaboración de los lienzos que sirvieron de ornamento para la estructura a través de la organización de una serie de talleres a cargo de David Orlando, artista gráfico del festival. Por otro lado, Villar agrega que la estructura “se va a quedar durante unos meses, como pasó el año pasado, para la celebración de actividades como el aniversario de la escuelita, campañas de salud o la celebración de las fiestas de Belén en agosto”.

Red de jóvenes indígenas

Daniel Martínez-Quintanilla es otro de los fundadores y directores del Muyuna y manifiesta de la siguiente manera una de las mayores aspiraciones del proyecto: “Hay un sueño que es generar una red de jóvenes indígenas, un ambiente de apoyo e intercambio para que los jóvenes se puedan encontrar y tejer en paralelo al festival con sus propias agendas”. Esta meta se empezó a materializar gracias a los espacios de capacitación desarrollados durante la iniciativa.

“Me encantó encontrarme con todos estos jóvenes con los que comparto el dolor de los proyectos que amenazan la vida en el territorio”, relata Guiquita.

Es el caso del taller de podcast facilitado por Lenin Quevedo, periodista y especialista audiovisual, en el que se citaron representantes de comunidades wampís, awajún, matsés y maijuna con el objetivo de crear una programación destinada a visibilizar los problemas que las aquejan. El documentalista peruano ilustra la trascendencia de esta confluencia con el caso de Elma y María, dos comunicadores de origen wampís y awajún, respectivamente, que “han participado como conductores del podcast para hablar de sus realidades y trazar alianzas cuando ambos pueblos se han confrontado históricamente”.

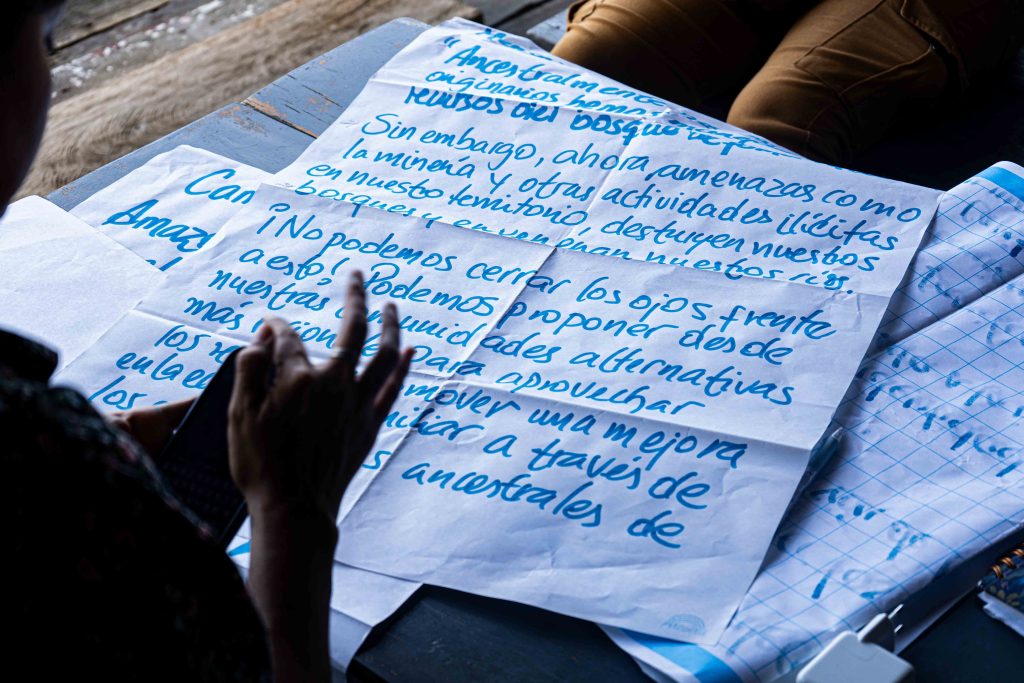

Otro de los espacios de formación fue ‘Comunicar desde el territorio’, un formato participativo concebido para la elaboración de campañas de comunicación en defensa de la Amazonia y los derechos de los pueblos indígenas. El taller se impartió con la colaboración, de Moi Guiquita, reconocido influencer waorani de la región selvática de Pastaza (Ecuador); Mirko Troha, director creativo en marketing y publicidad; Ingrid Chalán, coordinadora de comunicaciones de la división peruana de la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS); y Luisa Sossa, cineasta y presidenta de ALADOS – Corporación Latinoamericana de Documentalistas.

“Me encantó encontrarme con todos estos jóvenes con los que comparto el mundo de la selva y el dolor del extractivismo y otras actividades ilícitas que amenazan la vida en el territorio”, relata Guiquita con mirada risueña. De hecho, Chalán reconoció el potencial del espacio para la creación de una red de actuación para impulsar una convergencia de estrategias y acciones conjuntas de conservación ambiental.

Asimismo, ‘El cine de lo posible’ se configuró como un taller de creación cinematográfica tutelado por Mariano Cócolo, director de cine y fotografía. El cineasta argentino pretendía trasladar que “se puede hacer cine con poco, sin esperar a los grandes fondos para contar una historia”. De esta forma, se desarrolló un programa de capacitación para principiantes que no habían tenido la oportunidad de aproximarse al lenguaje de la gran pantalla. “La identidad creativa está muy relacionada con las heridas y el imaginario que las rodea, con el hecho de que dichas heridas han sanado y eso significa que estamos vivos”, apostilla Cócolo.

El cine y el río

Iquitos es la ciudad más grande del mundo sin conexión por vía terrestre, por lo que buena parte de las mercancías llegan a la localidad gracias al transporte fluvial. Es así que el laboratorio flotante, una de las propuestas más innovadoras y llamativas del festival, aprovechó esta particularidad para explorar con una mirada cinematográfica la travesía de una embarcación de carga desde Pucallpa a Iquitos a través del río Ucayali y Amazonas. Gimena Cariajano, productora del festival y coordinadora del laboratorio, profundiza en la naturaleza de esta actividad: “El Henry es un barco que abastece a toda una ciudad y las historias que se pueden encontrar ahí son bien poderosas porque es un espacio que tiene vida propia y no se puede parametrar”.

Gimena Cariajano recuerda que “el Muyuna siempre busca fundirse con espacios poco convencionales y lugares donde normalmente la gente no tiene la oportunidad de ver cine”.

17 personas se embarcaron en el navío junto a una treintena de pasajeros con la intención de realizar una serie de cortometrajes bajo el influjo del río y el bosque amazónico. “Hacer el taller en estas condiciones, en un barco, en un río, en el corazón de la Amazonia, suscita una conexión con el territorio, no sólo como paisaje, sino como protagonista” sostiene Sossa, quien ejerció como facilitadora de la experiencia junto a Diego Santamaría, experto en sonido y profesor de la Universidad Central de Colombia.

Santamaría, por su parte, destaca una de las características más interesantes del laboratorio, esto es, “la necesidad de encontrar nuevas formas de crear, ver y entender el audiovisual para narrar en condiciones excéntricas de creación”. Y es que ambos especialistas resaltaron que la incertidumbre inherente al escenario del viaje generó una suerte de adrenalina, producto de la necesidad de construir un espacio físico y emocional de seguridad y cuidado colectivo, que favorece un proceso “mucho más intenso y humano” en el que “se fueron tejiendo unos lazos muy lindos de solidaridad” entre los participantes.

Tal y como afirma Cariajano, “el Muyuna siempre busca fundirse con espacios poco convencionales y lugares donde normalmente la gente no tiene la oportunidad de ver cine como es el barrio de Belén o el propio barco, en el que también se realizaron sesiones de exhibición”.

Festival itinerante

El desarrollo de la iniciativa no se limita al desarrollo del certamen y los talleres en Iquitos, sino que se ha estrenado un nuevo formato itinerante de talleres deslocalizados. “Hemos hecho una edición del festival en territorio kakataibo, en territorio kuna (ubicado dentro de las fronteras de Panamá), en territorio matsés o en territorio kukama”, especifica Martínez-Quintanilla.

El pueblo matsés, por ejemplo, se distingue por su relación con los PIACI (Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial) y por haber sido bombardeado con napalm en los años 60 por el ejército peruano en su política de ampliación de la frontera agrícola y de explotación forestal de la selva amazónica. El documentalista y co-director del festival narra su experiencia con este colectivo indígena: “Rescatar la memoria de este pueblo nos enseña lo extremo de esta convivencia en la que el Gobierno peruano quería conquistar este territorio para poner recursos primarios en manos de compañías estadounidenses”.

Además, cabe reseñar las dificultades de trabajar en ciertas zonas de la Amazonia peruana. Martínez-Quintanilla comenta que “en el caso del pueblo kakataibo, tocó convivir en un pueblo donde los líderes son asesinados sistemáticamente por el narco, que está incrustado dentro de la comunidad”. No obstante, el activista asevera que son “muy conscientes del peligro” y lo asumen “como parte del trabajo de potenciar la capacidad de los pueblos indígenas de registrar su patrimonio material y cultural e imaginar un futuro diferente”.

Como dice Trino en consonancia con su compañero, se “expuso una cinematografía nacional e internacional de mucho interés, de mucha calidad y con una serie de factores que hacen que no sea ajena al contexto local”.

Los comentarios están cerrados.