Nueve años de la desaparición de un poeta necesario

Nueve años atrás por propia decisión regó cenizas en Nepantla, el pueblito donde había nacido sor Juana Inés de la Cruz. Recuerdo el día en que Mara La Madrid cumplió su testamento de viento, desde un puente, a la vera de los volcanes.

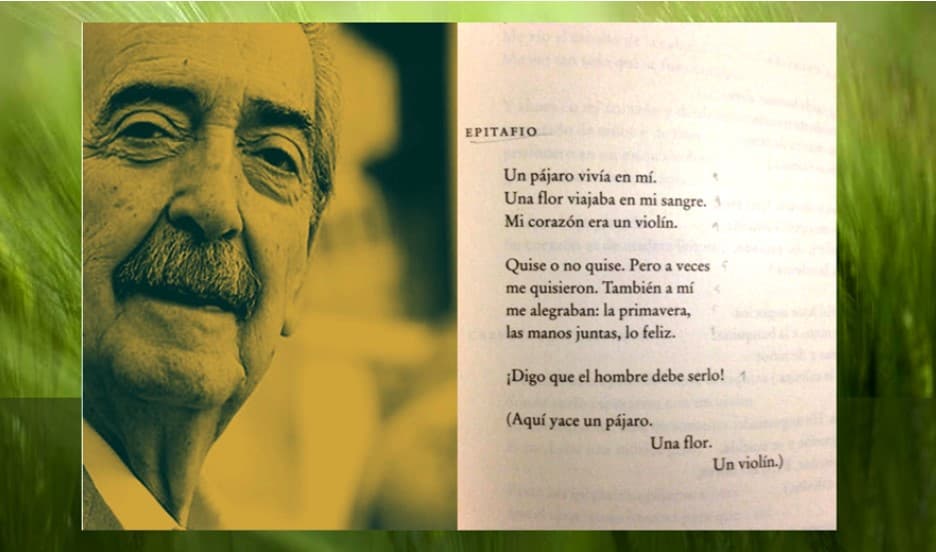

Ese día –refieren los presentes– Juan voló hacia el pájaro premonitorio de su epitafio: lo esperaban estos nombres que hoy murmuro, esos llantos que alguna vez intenté disimular al leer sus versos. Y estas cuitas que atesoro, en pie de guerra, contra las charreteras del abismo.

Aquellos que leímos hasta las ahogos de sus líneas, viajamos hasta recorrer su trayecto de alas protegidas por ternuras.

Fuimos muchos los que escarbamos su desnuda aritmética de lo humano. Esa peripecia de su barrio –el nuestro– hecho de despedidas íntegras, como milongas de esperanzas desgarradas.

Crecimos con su defensa irreductible de pétalos.

Con un manual de destierros.

Con el lánguido dialecto de la desolación

Con mueca indisimulada de su triste sonrisa.

¿Cómo es que hizo, Juan, para dotarnos de vocales?

¿Cómo pudo convertir en nombres de pila de cada una de nuestras recónditas penas?

¿De dónde obtuvo la capacidad para hablarnos el silencio con sus libros?

Las respuestas a esos interrogantes han sido múltiples.

La más convincente remite, quizás, a la comisura lejana de sus raíces buenas.

O al conocimiento preciso del algoritmo suave de todos los adioses.

Es muy probable que por esa razón, casi una década después, muchos de nosotros, al borde de un barranco de repetidos poemas, seamos un poco más gelmanianos que entonces.

Esas cenizas partieron de Nepantla.

Para que podamos respirarlas.