Europa vive un invierno caliente. En febrero, las protestas sindicales se multiplicaron, en particular en Gran Bretaña, Francia, España y Portugal. Y en otros países crece el malestar por problemáticas irresueltas, como la inmigración extra europea, cada vez más restrictiva.

En paralelo, la guerra Rusia-Ucrania, a punto de cumplir su primer año este próximo 24 de febrero, continúa generando repercusiones económicas negativas y sigue siendo la piedra en el zapato de un continente que mira con preocupación sus sombrías perspectivas económicas. Todas las previsiones indican que aun si lograra escapar a la recesión, el crecimiento europeo este año será casi nulo, se producirá un mayor empobrecimiento del salario real y el ya debilitado Estado de bienestar social sufrirá todavía más ataques.

Desde hace varias semanas, Francia es escenario de movilizaciones ciudadanas de las más espectaculares de los últimos años. A partir del 19 de enero, decenas de miles de personas han ganado las calles para protestar contra la nueva propuesta del sistema de pensiones, que prevé aumentar el trabajo obligatorio de 62 a 64 años, mediante incrementos parciales hasta 2030.

El costo principal de la reforma propuesta por el presidente Emmanuel Macron recaerá sobre las clases populares y, generacionalmente, sobre los que comienzan a trabajar muy jóvenes, a los 18, 19 o 20 años de edad.

Al mismo tiempo que el Gobierno aprieta la tuerca social, las empresas representativas del gran capital francés, como TotalEnergies, Axa, Crédit Agricole, Carrefour, BNP Paribas, Electricité de France, entre otras, acumulan, tendencialmente, ganancias significativas. Un ejemplo emblemático: en 2022 TotalEnergies registró un beneficio operativo de 36.000 millones de euros, lo que representa un 90% mayor que en 2021. La cólera popular tiene su argumento en estas diferencias crecientes entre grandes empresas y el ciudadano “de la calle”.

El 11 de febrero la cuarta movilización intersindical convocó, según los organizadores, a más de 2 millones y medio de personas (1 millón si se tiene en cuenta la información oficial). Esa concentración anticipó manifestaciones en todo el país y la 5ta y nueva jornada de protesta nacional prevista para el jueves 16 (al cierre de la redacción de este artículo). En paralelo, repetidos paros de diversos sectores, entre ellos el ferroviario, convierten a Francia en un país parcialmente fragilizado en algunas de sus actividades cotidianas, como el transporte, los centros educativos y las refinerías.

Y además español y portugués…

También en España y Portugal se acrecentó el reclamo social el segundo fin de semana de febrero. El mismo sábado 11, más de 250.000 de personas marcharon en Lisboa (que tiene una población de algo más de medio millón de personas) convocadas por los gremios docentes, exigiendo mejoras de fondo en el modelo educativo y en la política salarial.

Un día después, casi 1 millón de manifestantes ganó las calles de Madrid y de otras ciudades y regiones del país, como Galicia, para exigir mejoras sustanciales del sistema sanitario y de las condiciones de trabajo del personal de salud. Los promotores de la concentración madrileña denunciaron que una de cuatro personas con un problema de salud no logra acceder a consultas en el nivel de la atención primaria.

Sin olvidar inglés

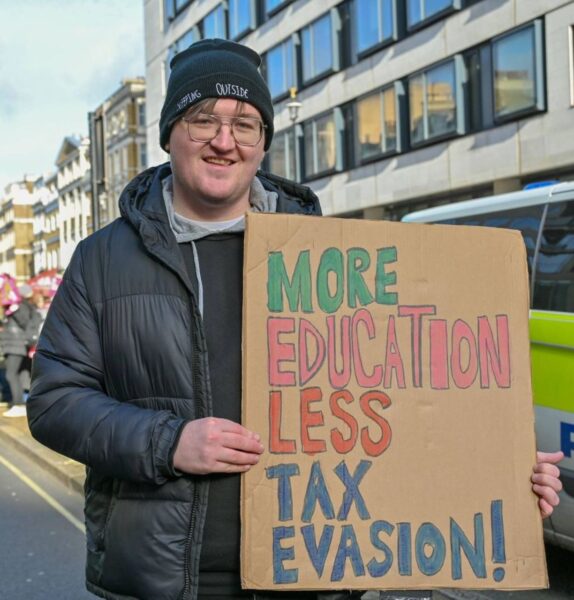

El miércoles 1 de febrero, unos 300.000 profesores de 23.000 centros escolares de Gran Bretaña fueron a la huelga convocados por el Sindicato Nacional de Educación (NEU). Según cifras del gobierno, ese día el 51,7% de las escuelas financiadas por el Estado cerraron parcial o totalmente. Las huelgas también paralizaron las 150 universidades del país, debido a la protesta de 70.000 profesores del Sindicato de Universidades y Colegios. Fuentes sindicales calculan que ese día más de 500.000 trabajadores adhirieron a la medida de fuerza.

El lunes siguiente, el 6 de febrero, se inició una de las huelgas más participativas desde que existe el sistema público de salud británico, protagonizada conjuntamente por decenas de miles de enfermeras/os y personal paramédico. La reivindicación fundamental: aumentos salariales para contrarrestar la elevada inflación de dos dígitos que bate récords en los últimos 40 años. Diversos medios de prensa del continente definieron esta segunda jornada como la más grande en los 75 años de historia del Servicio Nacional de Salud (NHS). Entre el martes 7 y el viernes 10 volvieron a parar los sectores de enfermería, luego el de fisioterapeutas y finalmente el del personal de ambulancias.

Junto con la huelga del sector docente de inicios del mes pararon los funcionarios públicos y los trabajadores ferroviarios, en lo que se considera la protesta social más grande de la última década. El Gobierno, además de expresar su total falta de voluntad para negociar con los gremios, propone estudiar nuevas leyes para limitar el derecho de huelga, anticipando así una espiral confrontativa sin salida aparente.

Dignidad para las/los inmigrantes

Letras negras sobre fondo amarillo: “Stop Dublin” (¡Alto, Dublín!). Tales fueron los colores de centenares de afiches enarbolados por buena parte de una manifestación en Berna el primer sábado de febrero. Convocados en la Plaza Federal, frente a la sede del Gobierno suizo, con esta consigna los manifestantes denunciaron la aplicación abusiva que Suiza está haciendo del Convenio de Dublín de 1990. Acordado entre los países de la Comunidad Europea, Islandia, Suiza, Liechtenstein y Noruega para regular las peticiones de asilo político y adaptado en varias oportunidades, dicho convenio permite expulsar expeditivamente a cualquier demandante de asilo al país firmante por donde haya ingresado al continente europeo.

Según Amnistía Internacional, “Suiza es uno de los países que aplica más estrictamente el procedimiento de Dublín”. Dicha organización de derechos humanos sostiene que este formalismo excesivo no sólo es perjudicial para la salud mental y física de las personas afectadas, sino que también da lugar a violaciones de los derechos fundamentales y de la infancia.

La movilización en Berna, aunque no masiva, fue una de las más numerosas de los últimos tiempos en relación al asilo. Le ha demandado mayor comprensión y flexibilidad al Gobierno, el cual se aprovecha de ciertas prerrogativas del Convenio de Dublín para expulsar a solicitantes de asilo, preferiblemente a Croacia. Los manifestantes denunciaron también las medidas vejatorias y violentamente represivas que utiliza la migración croata, en particular con aquellas personas que proceden de África subsahariana y Medio Oriente.

Según Amnistía Internacional, el año pasado Suiza les pidió a otros Estados europeos, amparándose en el Convenio de Dublín, que se hagan cargo de 4.936 candidatos al asilo, casi 1.000 más que los de 2020 ( https://www.amnesty.ch/fr/

El tema de la migración ocupa un lugar importante tanto en la Confederación Helvética como en el resto de Europa; se instala en el centro del debate político-ideológico de la sociedad; divide aguas entre la extrema derecha xenofóbica y los sectores progresistas y humanistas, y refleja algunas de las grandes tensiones de fondo que envuelven al Viejo Mundo.

Aunque algunos analistas creen encontrar señales no tan negativas en los resultados económicos europeos de las primeras semanas de 2023, de todos modos no logran contrarrestar las previsiones de un año muy difícil con las correspondientes repercusiones sociales, especialmente para los sectores asalariados y más vulnerables del continente.

“Europa sigue con problemas”. Tal es el título un análisis publicado el 9 de febrero por la página web suiza ALLNEWS, especializada en economía (https://www.allnews.ch/

Sin embargo su autor, Christopher Dembik, del Saxo Bank (banco danés especializado en inversiones y comercio en línea), señala que “hemos sido demasiado pesimistas con respecto a la eurozona” y recuerda que “hace unos meses, más del 90% de los analistas daban por segura una recesión en 2023”.

Dembik argumenta que la caída de los precios de la energía, la ausencia de cortes de electricidad (resultado tanto de la diversificación del suministro energético como de temperaturas invernales no tan bajas) y la resistencia de algunos indicadores económicos fundamentales (especialmente en Alemania) determinan la necesidad de revisar las perspectivas para este año.

Su análisis recuerda que la proyección inicial del Producto Bruto Interno (PIB) para la Eurozona en 2023 era negativa. Y afirma que su institución bancaria está convencida de que la Europa del euro podría evitar la recesión este año y aspirar a un crecimiento del PIB del 0,3% al 0,4%. “Una mejora tímida pero significativa, y esto puede ser sólo el principio”, señala Dembik. Sin embargo, su análisis concluye mencionando los puntos de tensión que seguirán golpeando a las economías de la región. Debido al rendimiento del crédito europeo GI (Investement Grade) del 4%, por primera  vez en la última década se siente un aumento de la presión crediticia, lo que afectará a las empresas que deban acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Y, no menos significativo, la crisis energética volverá al primer plano ante la necesidad de reponer las existencias agotadas, lo que podría determinar el aumento de los precios de los combustibles en los próximos meses. La Unión Europea podrá encontrar proveedores e importar, por ejemplo, gas natural licuado de Estados Unidos, Australia o incluso Mozambique, pero a un precio elevado. Y es muy probable que este problema energético incida en un aumento de la inflación en la segunda mitad del año.

vez en la última década se siente un aumento de la presión crediticia, lo que afectará a las empresas que deban acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Y, no menos significativo, la crisis energética volverá al primer plano ante la necesidad de reponer las existencias agotadas, lo que podría determinar el aumento de los precios de los combustibles en los próximos meses. La Unión Europea podrá encontrar proveedores e importar, por ejemplo, gas natural licuado de Estados Unidos, Australia o incluso Mozambique, pero a un precio elevado. Y es muy probable que este problema energético incida en un aumento de la inflación en la segunda mitad del año.

El análisis de Dembik, que expresa una visión financiero-bancaria macro, concluye con que las posibilidades de evitar una recesión “parecen altas”. Sin embargo, reconoce que Europa sigue estancada y que la crisis energética sigue siendo uno de los problemas principales, por lo cual “aunque el Banco Central Europeo prevé un aumento sustancial de los salarios, vemos que en realidad los trabajadores se están empobreciendo en la mayoría de los países”. Adicionalmente, que muchas empresas que se beneficiaron de los periodos anómalos de tipos de interés negativos se enfrentarán ahora a la realidad y probablemente irán a la quiebra.

Al pasar del análisis económico al político, las perspectivas que anticipa el funcionario del Banco Saxo son sombrías: “No somos optimistas… Suecia, que preside actualmente el Consejo de la Unión Europea, está centrada en la guerra de Ucrania, mientras que la presidencia española, el segundo semestre de 2023, estará dominada por las elecciones. Así pues, el panorama político no parece deparar grandes ambiciones este año”.

La febrilidad de la protesta con la que se abrió 2023 y se intensificó la primera quincena de febrero no es fortuita. A las proyecciones de escaso crecimiento se suma una concentración cada vez más significativa de las ganancias, especialmente en las grandes trasnacionales. La balanza de la redistribución del ingreso está descompuesta y la protesta social se intensifica y extiende en las calles.

Los comentarios están cerrados.