Según la rica y variada mitología americana el origen de los pueblos indígenas se encuentra en el mismo continente. Los Lakotas, por ejemplo, creen que ellos han vivido en estas tierras desde que sus ancestros emergieron por primera vez a su superficie desde el mundo subterráneo de los espíritus.

En el relato de Sebastián LeBeau, un miembro de la tribu Lakota de Norte América, ellos son descendientes de la gente Búfalo que vinieron del interior de la tierra después que los espíritus prepararon este mundo para el ser humano. Si los que no son indígenas, dice, prefieren creer que ellos evolucionaron del mono, es cosa de ellos. Todavía no me he cruzado con cinco Lakotas que crean en la ciencia y la teoría de la evolución del hombre blanco (The New York Time, Octubre 1996).

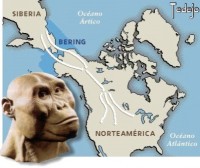

Hasta los años 70s, si no recordamos mal, el conocimiento científico con su variedad de técnicas y métodos como la observación, la experimentación y la inferencia logica era el criterio que nos permitía separar la superstición de la racionalidad. Es esta forma de conocimiento la que nos decía que los primeros americanos vinieron de Asia cruzando el estrecho de Bering.

Puede que futuros descubrimientos modifiquen esta creencia, pero hasta hoy, si nos basamos en las nuevas evidencias del ADN, todavía se nos aparece como la más razonable.

Al parecer, sin embargo, esto ya no es suficiente. En nombre de la diversidad cultural se sostiene que la ciencia es solo una forma entre otras de conocer el mundo. En el mismo artículo periodístico el arqueólogo Roger Anyon comentando el mito indígena dice que las creencias de los Lakotas son tan validas como el punto de vista de la arqueología y su colega Larry Zimmerman igualmente rehúsa considerar a la ciencia como una forma privilegiada de ver el mundo. ¿Qué ha cambiado aquí?

Esta idea de que hay muchas formas de conocimiento igualmente validas se basa en el reconocimiento del estatus convencional del conocimiento, de que somos nosotros mismos, y no la realidad, responsables por lo que conocemos. Desde que no hay como determinar normas de racionalidad supra cultural, independientes de todo contexto material y social, de cierto momento histórico, no podemos ver las creencias racionales y las creencias irracionales como dos clases distintas de cosas. Todo conocimiento es socialmente dependiente o, lo que es lo mismo, socialmente construido. Por lo tanto, lo que es conocimiento para nosotros puede muy bien no ser conocimiento para los indígenas Lakotas a pesar de tener acceso a la misma información.

Comúnmente decimos que algo es construido cuando no lo encontramos o descubrimos ahí, sino cuando ha sido intencionalmente construido en un momento determinado por un grupo de personas organizadas de una manera particular con valores, intereses y necesidades propias. Lo que aquí interesa no es la construcción de objetos como carreteras, aeroplanos o computadoras, sino la construcción de hechos que de otra manera no existirían como es el caso del billete, un simple pedazo de papel, que adquiere el valor de dinero.

Su existencia es un hecho meramente contingente que existe solo por la acción de un grupo social. Esto es bastante evidente. El asunto se pone mas interesante cuando se habla de construcción de hechos donde menos lo esperábamos, donde algo que se presentaba como natural se presenta ahora como socialmente constituido. Esta revelación es potencialmente liberadora, para decir lo menos.

Lo que parecía ser inevitable ahora se desenmascara como un puro desarrollo social contingente (inferioridad racial, infantilización de la mujer, patologización de la homosexualidad, orientalismo, emociones, síndrome post traumático, el pasado, quarks, virus, etc.) El mundo que tratamos de entender y conocer no es lo que es independientemente de nuestra relacion con el… Mas aun, los hechos son socialmente construidos de tal manera que ellos reflejan nuestros intereses y necesidades contingentes.

¿De que manera la hipótesis del estrecho de Bering refleja nuestras necesidades e intereses? La respuesta mas adecuada seria la de que hay muchos sistemas epistémicos diferentes para evaluar la importancia de la información contenida en una creencia y ninguno de ellos tiene privilegio sobre otro. Los registros antropológicos pueden contar como evidencia de la hipótesis del estrecho de Bering para nosotros de acuerdo al sistema epistémico que usamos, pero no para los Lakotas que emplean un sistema diferente que es mas apropiado para sus propósitos. Dadas las diferencias de valores e intereses es pragmático y racional para nosotros creer una cosa y pragmático y racional para los Lakotas creer otra.

Si esto es así la pregunta obvia que surge es… ¿Cómo es posible afirmar simultáneamente que los indígenas americanos vinieran de Asia y no vinieran de Asia? Si aceptamos ambas respuestas en defensa de la diversidad cultural entramos en directa violación del principio de no contradicción. Una contradicción ocurre cuando expresamos una proposición y su negación al mismo tiempo. “Se originaron fuera del continente y no se originaron fuera del continente”. Una o la otra. Pero no ambas.

El principio de no contradicción es tan básico al razonamiento que uno no podría argumentar en su defensa sobre la base de ninguna otra cosa mas fundamental. El intento de decir cualquier cosa, incluso su intento de negación, presupone este principio ¿Cómo el constructivismo social trata de evitar la contradicción?

Un sistema epistémico consiste de un conjunto de proposiciones normativas que especifican bajo que condiciones las creencias son o no son justificadas. Hay muchos sistemas epistémicos alternativos, pero no hechos que prueben que uno de estos sistemas es más correcto que otro. Cuando una practica epistémica es confrontada con otras lo que mas se puede decir es que es correcta según sus propios principios.

En otras palabras todos los sistemas epistémicos están a la par ¿Realmente?

Consideremos dos sistemas contradictorios. Uno de ellos esta condenado a decir algo falso y el otro a decir algo verdadero. En este caso es bien difícil sostener que no hay hechos independientes en virtud de los cuales un sistema epistémico es más correcto que otro. Por supuesto que hay creencias que necesitan ser explicadas exclusivamente en términos de factores sociales. Si hay más cristianos en América que en India, por ejemplo, es porque poseen diferentes tradiciones sociales

¿Pero, esta explicación justifica su generalización a todo tipo de creencia? Por mucho tiempo se creyó, y todavía algunos creen, que la tierra es plana porque aparece así si consideramos una superficie pequeña. Su curvatura solo se revela desde lo alto o cuando un eclipse lunar muestra que la sombra que proyecta en su superficie es redonda o cuando los viajeros que se dirigen al norte o sur empiezan a ver estrellas que no eran visibles en su pueblo, etc. etc. Hoy día creemos que es redonda ¿Podríamos decir que la redondez de la tierra es un hecho socialmente construido y no un hecho natural independiente?

El aporte del constructivismo social no se puede ignorar especialmente cuando consideramos el papel crucial que ha jugado en exponer la contingencia de prácticas sociales discriminatorias que se consideraban parte del orden natural o divino. Solo recordemos la enorme influencia del “Segundo Sexo” de S. de Beauvoir o el “Orientalismo” de Said. Es el constructivismo social el que se sumo al marxismo en proporcionar los recursos filosóficos a las culturas oprimidas y a los movimientos progresistas de la segunda mitad del siglo pasado como el pos colonialismo, el feminismo y el multiculturalismo.

Pero, como observa el teórico Paul Boghossian, considerado desde un punto de vista puramente político su aplicación no esta libre de riesgos. Si el poderoso no puede criticar al oprimido porque sus categorías epistemológicas centrales están inexorablemente ligadas a perspectivas particulares que expresan sus intereses, entonces se sigue que el oprimido tampoco puede criticar al opresor, a no ser que favorezcamos unicamente la critica de las creencias sostenidas por los que mantienen posiciones de poder, pero no la critica a las creencias de las minorías.

Podemos criticar la ciencia, pero no la mitología Lakota. Hacerlo seria una muestra de intolerancia, falta de consideración por las diferencias culturales y la ausencia de respeto por el otro. Aquí uno podría preguntarse ¿Y, dónde quedan los simples hechos? ¿No es cierto que ningún ser humano como tal ha emergido de las entrañas de la tierra y que esta es simplemente una fantasía religiosa gratuita? Sabemos que estas creencias no tienen sentido, pero igualmente las respetamos en nombre de la diversidad cultural.

El problema es que si respetamos este tipo de fantasías religiosas también estamos obligados a respetar, si queremos mantener algún tipo de consistencia, otras creencias y practicas por muy discriminatorias que ellas sean. En otras palabras, previene la politización de la desigualdad y previene cualquier intento de establecer alguna noción de verdad basada en el proyecto del racionalismo modernista.

A pesar del análisis crítico del post modernismo, que indudablemente ha puesto en evidencia las enormes dificultades de este proyecto, el punto de vista intuitivo nos dice que vivimos en un mundo en que hay cosas que son independientes de la opinión humana y que podemos llegar a conocer como ellas son de acuerdo a evidencias relevantes a pesar de su dimensión social o cultural. Son las evidencias y el permanente intercambio critico los que permiten evaluar diferentes creencias. Sin ellos quedamos condenados a vivir en ghettos culturales.

Tanta retórica para discutir de religiones: ¿acaso el ser humano fue hecho de barro por un dios omnipotente? Pues bien, según las relaciones de poder eso es lo que se ha impuesto como cosmovisión a millones de americanos, para no ir muy lejos.

Por cierto, ya no se habla de multiculturalismo, sino de interculturalidad; el multiculturalismo es la estrategia del poder occidental/sistema-mundo-global, la interculturalidad es una propuesta de igualdad epistémica entre dos culturas a pesar de sus diferencias materiales; es decir, la posibilidad de que cada cultura se de su forma y contenido material y epistémico/simbólico sin aduanas ni policías.