Los procesos de transformación social no violenta existen desde los inicios de la humanidad, ya que implican métodos como la no colaboración, huelgas y boicots, aunque el reconocimiento de la no violencia como un movimiento o estrategia política específica floreció en el siglo XIX, con ejemplos como el derecho al voto.

En la antigüedad y épocas posteriores, también ha habido casos de resistencia a la violencia o la promoción de prácticas pacíficas sin un marco teórico moderno, como las prohibiciones de ajusticiar en algunas dinastías chinas. como las Sui, Tang y Song,

La no violencia -expresando una afirmación- es una ideología y una práctica ético-política que rechaza el uso de la violencia y la agresión, en cualquiera de sus formas. Se opone al uso de la violencia como un fin. Se trata de una opción alternativa que pretende «humanizar» la sociedad, apostando y valorando el poder de la vida e ignorar y prevenir los conflictos.

Hay personas que no usan la violencia, ya que les resulta física o psicológicamente difícil o imposible, o porque creencias religiosas, morales o éticas se lo impiden. Desde esta perspectiva, la obtención de los logros en la lucha social es posible porque considera que el poder de los gobernantes no es eterno ni indestructible sino que depende del consentimiento de la población. La acción no violenta busca disminuir ese poder, cuando considera que se ejerce injustamente, retirando el consentimiento.

El concepto de la no violencia (ahimsa) surge en el Oriente, específicamente en la India, cuando nace la religión jainista, entre el siglo VI y el siglo IV a. C. Su creador fue Mahāvīra, líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia.

El reconocimiento explícito de la no violencia como herramienta de cambio social y político se consolidó a partir del siglo XIX en la cultura occidental. Movimientos que lucharon por el cambio social se centraron en mejorar las condiciones de vida o lograr autonomía política.

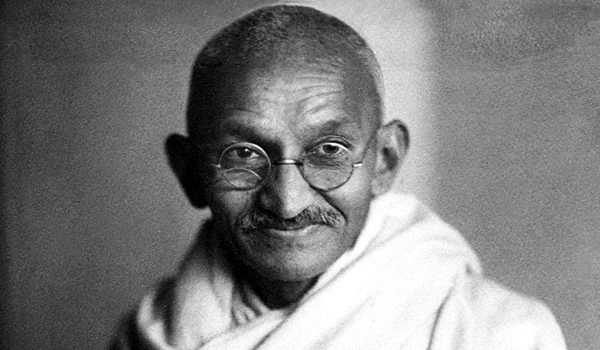

El 11 de septiembre de 1906, Mohandas Karamchand Gandhi -abogado, pensador, activista y político hindú, mejor conocido como Mahatma (“alma grande” en hindi) Gandhi- inició su Movimiento de No Violencia. Instituido por las Naciones Unidas el 2 de octubre, como El día Internacional de la No Violencia, que busca promover la paz, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos a nivel mundial.

El 11 de septiembre de 1906, Mohandas Karamchand Gandhi -abogado, pensador, activista y político hindú, mejor conocido como Mahatma (“alma grande” en hindi) Gandhi- inició su Movimiento de No Violencia. Instituido por las Naciones Unidas el 2 de octubre, como El día Internacional de la No Violencia, que busca promover la paz, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos a nivel mundial.

La segunda mitad del siglo XX vio el auge de grupos sociales que, si bien no se limitan a la no violencia, emplearon tácticas pacíficas para lograr cambios, como el feminismo de segunda ola, los derechos civiles y el ecologismo.

Los movimientos por los derechos civiles, como los liderados por Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, entre otros, son ejemplos notables de la aplicación práctica de la no violencia para la transformación social.

Utilizado como sinónimo de pacifismo, desde mediados del siglo XX el término no violencia ha incorporado diversas técnicas para emprender el conflicto social sin el uso de la violencia, así como el análisis razonado, político y filosófico, subyacente para el empleo de estas técnicas. El 10 de noviembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaraba el primer decenio del vigésimo primer siglo y del tercer milenio, los años 2001 a 2010 “Decenio internacional de la promoción de una cultura de la no violencia y la paz, en beneficio de los niños.

La no violencia, de acuerdo a Wikipedia, IA, y otros textos, consultados, es una filosofía que representa toda una propuesta en positivo para entender los conflictos y transformar la sociedad. Desde una perspectiva no violenta, los avances históricos de la Humanidad han sido posibles por su capacidad de evolucionar cooperativamente. Esta idea implica considerar que la violencia y la exclusión no son «intrínsecas al ser humano» sino tendencias promovidas por actores históricos con intereses determinados que ayudan a crear súper estructuras como el complejo militar-industrial, que en un círculo vicioso empujan la misma violencia de la que se alimentan.

En este sentido, el quid de la cuestión de la no violencia es la negativa a la organización: contra la creencia convencional, no se pone el acento en la condena a la reacción personal violenta, sino en la preparación para la intimidación. El problema de la violencia política sería -la creación de ejércitos u organizaciones armadas que absorben tiempo y recursos humanos, cognitivos, reflexivos, políticos, científicos y materiales con consecuencias catastróficas.

La no violencia no se fundamenta en la pasividad ante los problemas, sino enfrentarse constantemente a ellos mediante métodos no violentos. Es un conjunto de principios sobre la moralidad, el poder y el conflicto que conduce a sus proponentes a rechazar el uso de la violencia en los esfuerzos para lograr los objetivos sociales o políticos. Utilizado como sinónimo de pacifismo, desde mediados del siglo XX, el término ha incorporado diversas técnicas para enfrentar el conflicto social sin el empleo de la violencia, así como el análisis razonado, políticos y filosófico, subyacente para el manejo de estas técnicas. Se opone al uso de la violencia como método o fin para alcanzar objetivos. Fomenta el manejo del diálogo, la negociación y la cooperación para lograr acuerdos duraderos.

La no violencia no se fundamenta en la pasividad ante los problemas, sino enfrentarse constantemente a ellos mediante métodos no violentos. Es un conjunto de principios sobre la moralidad, el poder y el conflicto que conduce a sus proponentes a rechazar el uso de la violencia en los esfuerzos para lograr los objetivos sociales o políticos. Utilizado como sinónimo de pacifismo, desde mediados del siglo XX, el término ha incorporado diversas técnicas para enfrentar el conflicto social sin el empleo de la violencia, así como el análisis razonado, políticos y filosófico, subyacente para el manejo de estas técnicas. Se opone al uso de la violencia como método o fin para alcanzar objetivos. Fomenta el manejo del diálogo, la negociación y la cooperación para lograr acuerdos duraderos.

La acción no violenta comprende entre otras técnicas: la protesta y persuasión: Incluye actos como marchas, vigilias, huelgas y campañas de concienciación. No-cooperación: se basa en la retirada del consentimiento y la colaboración con sistemas injustos. Intervención no violenta: Involucra acciones directas como bloqueos u ocupaciones pacíficas.

Aunque la corriente mayoritaria de nuestra cultura no nos adiestra en estos métodos, apela al sentido de la coherencia entre fines y medios. Para lograr la no violencia, es esencial fomentar una cultura de paz mediante la educación en respeto y derechos humanos, la resolución pacífica de conflictos y el diálogo constructivo. Se debe trabajar en la prevención desde las bases, creando entornos seguros, promoviendo la inteligencia emocional y el manejo de la ira, y desafiando estereotipos de género dañinos. Es importante también reconocer, escuchar y creer a las víctimas, ofrecerles apoyo y denunciar los actos de violencia, mientras se busca la responsabilidad de quienes la ejercen.

No nos olvidemos de la metáfora del puño lleno de sal en la mano. El acto de desobediencia civil, uno de los más grandes de la historia fue la Marcha de la Sal, liderada por Mahatma Gandhi en la India en el 1930. La sal era obtenida artesanalmente, era un proceso sencillo y, sin embargo, los ingleses no le permitían a los indios usarla si no le pagaban un impuesto elevado. Esto generaba mucha pobreza en el país. Desafiando los ingleses Gandhi llenó su puño de sal y así lo elevó, para que todo el mundo lo viera. Gracias a un periodista americano, la imagen dio la vuelta al mundo.

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.